Collage

„Berliner Schule“ an der dffb 1984-95. Teil 2: Einige Filme

von Michael Baute

Seit Mitte der 1990er Jahre waren auf Festivals deutsche Filme zu sehen, die der nationalen und internationalen Filmkritik bald als Beispiele einer neuen Stilrichtung galten: der „Berliner Schule“ (oder auch „La Nouvelle Vague allemande“). Diese Begriffe umschreiben ein zeitgenössisches, jenseits des Mainstreams und seiner standardisierten Dramaturgien entstandenes Erzählkino, das erstmals seit dem Niedergang des „Neuen Deutschen Films“ Anschluss an ästhetische Entwicklungen des „Weltkinos“ herzustellen versuchte.

Drei Regisseure dieses „Stils“ hatten zuvor nahezu zeitgleich an der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin (dffb) studiert. Ihre Filme – darunter DIE INNERE SICHERHEIT (DE 2000) von Christian Petzold, DER SCHÖNE TAG (DE 2001) von Thomas Arslan und MEIN LANGSAMES LEBEN (DE 2001) von Angela Schanelec – wurden bald zum Kern der „Berliner Schule“ gezählt.

Bald erweiterte sich dieser von der Kritik hergestellte Zusammenhang um Filme von Regisseuren, die nicht an der dffb studiert haben: Zur „Berliner Schule“ gerechnet werden heute auch Filme von Regisseuren wie Ulrich Köhler (BUNGALOW, DE 2002), Henner Winckler (KLASSENFAHRT, DE 2002), Maren Ade (DER WALD VOR LAUTER BÄUMEN, DE 2003), Christoph Hochhäusler (FALSCHER BEKENNER, DE 2005), Benjamin Heisenberg (SCHLÄFER, AT/DE 2005) und Valeska Grisebach (SEHNSUCHT, DE 2006).1

Der folgende Text versucht im Sinne einer „Oral History” etwas zu erfahren von Zeit und Stimmung, Einflüssen und Kontexten, Lehrern und Kommilitonen, Freundschaften und Allianzen an der dffb ab Mitte der 1980er bis Anfang der 1990er Jahre, als das nachträgliche Label „Berliner Schule“ noch nicht in Umlauf war. Der Text montiert Äußerungen von Thomas Arslan, Christian Petzold und Angela Schanelec sowie von Ludger Blanke, Michel Freerix, Stefan Pethke, und Wolfgang Schmidt, die parallel mit den drei Regisseuren der „Berliner Schule“ an der dffb studierten und dort gemeinsam ein filmästhetisches Milieu bildeten. Er basiert auf transkribierten Einzelgesprächen, die der Autor zwischen Januar und März 2015 mit ihnen führte.

Der Text ist in zwei größere Kapitel unterteilt. Das erste Kapitel „Die Akademie“ montiert Erinnerungen und Äußerungen über die Erfahrungen an der dffb, das zweite Kapitel „Einige Filme“ handelt von einzelnen (nicht von allen) Filmen, die die Gesprächspartner während ihres Studiums fertigstellten.

CANNAE (1989/90)

WOLFGANG SCHMIDT

Mit den Dreharbeiten zu CANNAE habe ich im Februar 1988 begonnen. Ab dem Frühjahr 1987 hatte ich für die Internationale Bauausstellung in Berlin in der Öffentlichkeitsabteilung gearbeitet, fast ein halbes Jahr lang. Ich hatte zuvor ein Urlaubsjahr beantragt und war von Juni bis Dezember in London. Im Dezember 1987 kam ich zurück und im Januar 1988 bin ich wieder zurück zur Akademie. Innerhalb von drei Wochen schrieb ich dann dieses Drehbuch für CANNAE. Ich hatte vorher HILF MIR, GABRIELLE (1986) von Heino Deckert, Irina Hoppe und Martin Schlüter gesehen und wusste, dass das irgendetwas ist, was mich interessiert. Mir war klar, ich will Heino Deckert und Ludger Blanke als Darsteller haben, und Irina Hoppe. Ich fand Irina immer toll.

Irina Hoppe habe ich an der dffb kennengelernt. Zu der Zeit hatte sie ihr eigenes Studium schon beendet. Sie interessierte sich sehr für Fotografie, nutzte die Möglichkeiten der Akademie, das Fotolabor, machte Schnitt- und Trickarbeiten für andere Leute, spielte in Akademieproduktionen und diskutierte mit den Husumern Martin Schlüter und Heino Deckert, wie man heutzutage Filme machen sollte. Sie hatte eine Schwäche für die frühen Filme von Jean-Luc Godard mit Anna Karina oder LE MÉPRIS (FR/IT 1963) mit Brigitte Bardot.

Bei einem früheren Filmprojekt von mir, das dann tatsächlich nicht zustande kam, hat sie mir kurz vor Drehbeginn als Darstellerin abgesagt, weil sie fand, dass das so ein Kinderkram sei und sie sich nicht mit so einem Quatsch beschäftigen darf. Aber CANNAE fand sie dann doch toll: „Eine ganz neue Methode“, „dass man so Drehbücher schreiben kann“. Das war ja eine dieser Fragen damals: Soll man überhaupt ein Drehbuch schreiben? Ist das nicht antiquiert? Diese Überlegungen kamen aus dem Gedanken von Godard, dass ein Drehbuch nur dazu da ist, um Buchhaltung zu führen – sozusagen der Einschusskanal der Betriebswirtschaft in die Filmkunst; und dass man stattdessen aus dem, was man dreht, entwickeln muss, was man als Nächstes dreht. Und nicht das macht, was im Buch steht.

Ich hatte ein Faible für Schlittschuhlaufen und war öfters in Wilmersdorf auf der Eisbahn. Im Februar sollte dort ein Speedway–Rennen stattfinden. Das war der Ausgangspunkt für den Film, das Rennen sollte ein zentraler Punkt im Film werden. Mich interessierte diese Aggressivität, und dass die plötzlich so einfach verfügbar war. Das hieß aber auch, dass ich innerhalb von zwei Wochen mit dem Drehen anfangen musste. Wir haben dann einfach diese zwei Tage da gedreht. Man sieht das an den Kostümen – die sind noch nicht ganz komplett, die Figuren tragen noch Jeansjacken. Den Rest haben wir bis in den März rein gedreht. Die Zusammenarbeit mit Helmut Weiss als Kameramann war sehr erfolgreich, aber auch ambivalent. Es handelte sich um einen kleinen improvisierten Dreh: Neben Ton– und Kamerassistenz, für die ich Leute hatte, war ich Regisseur und Team in einem. Von den Unbequemlichkeiten der Arbeit war Helmut nicht sonderlich begeistert, aber er konnte nicht nein sagen, weil ich ihm ein paar Mal geholfen hatte. Und dieser Film war so nur mit ihm möglich.

Ich dachte zum Beispiel: Wie kriegst du Ludger dazu, dass der nackt vor dieser Spüle steht? Dann habe ich ihm das erzählt, und er hat es einfach gemacht. Es gab überhaupt keine Frage. Alles solche Sachen, die man das erste Mal macht, da musst du dich einfach so reinstürzen.

Morgens um sechs bin ich aufgestanden und habe Brötchen geholt und geschmiert, damit die Leute was zu essen haben. So war das organisiert. Die meisten Geräte habe ich selber geschleppt, jeden Abend vier Etagen in meine Wohnung hoch. Wenn du großes Licht hast, ist das ziemlich schwer.

Es gab dieses Kraftwerk, so wie das da platziert ist an diesem Autobahndreieck. Beim Vorbeifahren fand ich das immer großartig. Und das steht genau neben der Eisbahn und ist von da auch immer zu sehen. Harun Farocki mochte solche Sachen an dem Film, dass sich die Räume so stark verbinden, dass die verschiedenen Orte im Hintergrund immer mit drin sind. Einerseits hatte ich die Energie- und Machtpunkte in der Stadtlandschaft gesucht und andererseits habe ich ihre Nähe vorgefunden. Der Rest ist bei mir vor der Haustür gedreht.

Die Montage dauerte ungefähr ein Jahr, weil ich alles selber machte und nebenher arbeiten musste. Ich musste ja auch viele Sachen erst einmal ausprobieren. Und wie immer bei mir war das sehr aufwendig im Ton. Wenn du analog schneidest, ist die Tonarbeit sehr kompliziert, alles, was du änderst, musst du manuell auf allen Spuren ändern. Es gibt einfach unheimlich viel Zeitverlust durch Hin- und Herspulen.

Wie bei allen, die mit Bildern arbeiten, speist sich das vermeintlich neu Entwickelte aus den Bildern und Filmen, die man bereits in seinem Leben gesehen hat. Mir war das immer sehr bewusst, und ich konnte zu jeder Szene in meinen Filmen sagen, was mich inspiriert und wo ich etwas Ähnliches schon einmal gesehen hatte. Da man es aber nie so hinkriegt, wie es in den anderen Filmen funktioniert, und auch nicht so hinkriegen will, sondern in sein eigenes System adaptiert, was man braucht, wird es etwas Neues und Anderes. Grundsätzlich ist meine Arbeitsweise, vom Allgemeinen auszugehen und von da zum Besonderen zu kommen. Ich gehe also nicht von einer interessanten Figur aus. Da muss schon irgendwas Allgemeines darinnen aufscheinen. Es geht mir darum, das, was da ist, und die Dinge, die mich interessieren, neu zu lesen und neu wiederzuerzählen, sie in einen anderen Zusammenhang zu stellen, um zu sagen: „So kann man die auch lesen.“

Das sind Methoden, die ich bei Alexander Kluge und bei Jean-Luc Godard gefunden habe, die Kategorie „Eigensinn“ und die Kategorie „Zusammenhang“. Dieser Godard-Satz: Machen was man will, ausgehend von dem, was man kann. Also mit den wenigen Mitteln, die man hat, die Übersetzung finden, aus der etwas neu oder in ungesehener Ambivalenz hervorgeht. Die Dinge vermittels eigener Subjektivität verdauen und neu ausscheiden. Wenn man jetzt sehr viel mehr Geld gehabt hätte, wäre es dem Ergebnis nicht unbedingt zuträglich gewesen. Eine permanent gelassene Offenheit während der Arbeit zu gewährleisten ist mit hohem Kapitaleinsatz, der sich rentieren soll, eher schwieriger aufrecht zu erhalten. In meinem späteren Abschlussfilm keine Co-Produktion mit dem Fernsehen anzustreben, war eine bewusste Entscheidung. Aber geleistete Arbeit hätte zumindest zum Teil bezahlt werden können.

NAVY CUT (1992/93)

WOLFGANG SCHMIDT

Ich hatte NAVY CUT eigentlich schon seit 1986 im Kopf, ich wollte über Aufklärung und Utopieverlust arbeiten und das konzentrierte sich dann immer mehr auf die Revolutionen am Anfang des 20. Jahrhunderts. Dabei kam heraus, dass an diesen Revolutionen immer Matrosen beteiligt waren. Die Schiffe waren zu der Zeit die höchst entwickelten Maschinen der Welt. Für deren Bedienung brauchte man Facharbeiter. Die haben sie aus der Industrie geholt und die waren alle politisch organisiert. Dann gab es eben diese beiden historischen Figuren, die ersten beiden wegen Meuterei erschossenen Matrosen: Albin Köbis und Max Reichpietsch.

Bei NAVY CUT stellte sich mir dann die Frage: Macht man das historisch? Es erschien mir aber völlig albern, eine andere Zeit zu behaupten. Das ist etwas, was mir völlig widerspricht, denn es ist ja immer der Blick von mir auf diese Zeit, auch wenn ich die in irgendwelche Kostüme stecke. Es sollte alles hier stattfinden. Die Stadt ist ja nicht verkleidet, es ist alles so, wie es ist. Bei der Arbeit hatte ich gemerkt, dass ich kein richtiges Interesse an ausgefeilter professioneller Schauspielerei habe. Ich wollte immer die Personen hinter dem Spiel aufscheinen lassen. Das wollen aber professionelle Schauspieler nicht besonders gerne. So gibt es im Film alle Facetten. Danièle Huillet nannte diese Strategie, die sie in KLASSENVERHÄLTNISSE (DE/FR 1984) anwendete, einen Fächer aufschlagen.

Bis auf zwei Einstellungen – der Kanal und der Leuchtturm sind tatsächlich an Ort und Stelle fotografiert worden – wurde dann alles in Berlin innerhalb von vier Wochen gedreht, plus zweier späterer Nachdrehs. Was auf die Idee zurückgeht, das Meer in der Stadt herzustellen. Wir drehten im Sommer 1990. Dieser Sommer war sehr durchwachsen, es regnete viel, zudem lief gleichzeitig die Fußballweltmeisterschaft. Michel Freerix hat damals parallel CHRONIK DES REGENS gedreht, obwohl er auch noch bei mir mitspielte. Er schnitt dann später parallel mit mir

MICHEL FREERIX

Nach dem letzten Drehtag von CHRONIK DES REGENS hatte ich mir die Haare abgeschnitten. Also hatte ich ganz kurze Haare, und Wolfgang fragte mich, ob ich als Matrose bei seinem Film mitmache. „Ja, wenn ihr mich abholt, bin ich halt dabei.“ Und so habe ich da zwei, drei Tage Matrose gespielt.

Später habe ich an CHRONIK DES REGENS geschnitten und Wolfgang saß im Schneideraum nebenan mit NAVY CUT. Uns ging es beiden nicht gut dabei. Ich war gerädert, vormittags arbeitete ich in der Kinemathek, nachmittags im Schneideraum. Und im anderen Schneideraum saß Reinhold Vorschneider, der seinen Abschlussfilm schnitt, eine Geschichte nach Georges Bataille, der aber nie fertiggestellt wurde.

WOLFGANG SCHMIDT

Von der Akademie hatte ich 25.000 DM, die für das Material draufgingen. Insgesamt hat mich der Film zusätzlich um die 15.000 DM gekostet. Es konnte niemand bezahlt werden, aber die Leute mussten ja irgendetwas essen. Die Montage von NAVY CUT hat dann fast zwei Jahre gedauert. Ich habe tagsüber gearbeitet und nachts im Schneideraum gesessen. Ich hatte sieben vollgepackte Tonspuren, mehr war damals in einem Durchgang ohne Vormischung an der Akademie nicht möglich. Mehr Geräte hatten sie einfach nicht. Wir haben vier Tage gemischt, was sehr lange ist. Als mein Produktionsleiter Hans W. Müller den fertigen Film sah, war er von dem Aufwand, den wir getrieben hatten, schwer beeindruckt. Er hatte von der Drehphase eigentlich nichts mitbekommen. Sein Kommentar war ein Müller-Standard: „Herr Schmidt, ich finde keinen Zugang zu Ihrem Werk.“

1992 war NAVY CUT dann fertig. Es gab damals eine Kooperation mit dem Haus der Kulturen der Welt. Dort fand die Premiere statt, im großen Saal. 1993 wurde NAVY CUT zum Filmfestival in Saarbrücken eingeladen. Das Publikum war völlig entsetzt, sie konnten überhaupt nichts damit anfangen. Es ist dem Festival allerdings auch in drei Vorführung nicht gelungen, den Film synchron vorzuführen, da die Vorführer nicht wussten, wie groß die Schleife bei einem 16-mm-Film gelegt werden muss. Die Leiterin des Festivals bat mich dann darum, von der Diskussion über den Film abzusehen, weil es ihr inzwischen peinlich war, den Film eingeladen zu haben. Ich bin aber zu dieser Diskussion hingegangen. Saarbrücken war ein unglaubliches Desaster und machte klar, nach welchen Mechanismen Provinzfilmfestivals funktionieren.

Ich wollte den Film gerne im Forum der Berlinale zeigen, und Ulrich und Erika Gregor hatten das auch überlegt, ihn dann aber in die Reihe „Neue Deutsche Filme“ gepackt. Die war damals was völlig Abseitiges. Es gab eine schöne Projektion in der Akademie der Künste am Hansaplatz. Und es gab noch eine zweite Vorführung. Damals endete die Berlinale erst am Montag. Der Projektionstermin war um 24 Uhr, am Steinplatz. Es kam natürlich niemand. Ich saß da mit dem eigenen Film, der dort ohne Zuschauer lief.

Und es gab auch noch eine Vorführung bei einem Redakteurstreffen an der dffb. Der damalige scheidende Direktor Thomas Koebner hatte den Film kurzfristig an das Ende dieses Treffens verlegt, um einen eigenen Favoriten zu protegieren und weil für gewöhnlich zum Schluss der Veranstaltung keine Redakteure mehr anwesend waren. Reinhard Hauff, der neue Direktor, war damals gerade erst neu an die Akademie gekommen und wollte bei diesem Redakteurstreffen eigentlich gar nicht bleiben. Hauff war dann aber von NAVY CUT gefesselt. Er blieb da stehen und hat danach vor den Redakteuren eine Zehn-Minuten-Rede gehalten: Was das bedeutet, so einen Film zu machen. Die Erzählung wäre ihm nichts, aber mit solch einfachen Mitteln so eine Welt herzustellen, hatte ihn sichtlich beeindruckt. Wenn zum Beispiel am Ende das Schiff brennt – das ist ja nur ein Gasbrenner im Vordergrund, und im Hintergrund sind die Schauspieler. Im Bild sieht das dann so aus, als ständen sie im Feuer. Das ist zwar schon tausendmal gemacht worden im Kino, aber wenn du davorstehst, musst du eben auch darauf kommen. Von solchen Sachen ist der Film ja voll: mit irgendwelchen Lösungen und Übersetzungen für irgendetwas.

DIE FARBE DES FRÜHLINGS (1985)

MICHEL FREERIX

Der erste Film, den ich gemacht habe, heißt DIE FARBE DES FRÜHLINGS. Der Anfang war „Colour of Spring“ von „Talk Talk“. Mich hat Musik immer sehr interessiert als atmosphärisches Material. In dem Lied geht es um widersprüchliche Gefühle, dass vieles neu kommt und vieles sich bewegt, und dass man aus dem Winter rauskommt, und dieses Neue, dass man sich auf das Leben hinbewegt. Darüber sollte der Film handeln. Dann hatten wir einen Dreh angesetzt, da ging die Kamera kaputt und hat das Material geschrottet. Ich wollte nur drei Tage drehen, alles war vorbereitet, und ich habe es zweimal gedreht. Aber es klappte nie, immer hat die Kamera das Material geschrottet. Dann habe ich es ein drittes Mal gedreht. So zu arbeiten ist sehr ermüdend gewesen.

UNSER MANN IM ALL (1988)

MICHEL FREERIX

Mit UNSER MANN IM ALL wollte ich einen Stummfilm machen. Ich wollte ganz wenig Aufwand betreiben. Den Film habe ich in meiner Wohnung und auf der Straße gedreht. Ich hatte nur ein paar Seiten geschrieben und Hans Fromm gefragt. „Ich will einen kleinen Stummfilm drehen, Schwarz-Weiß, 16 Millimeter. Hast Du Lust?“ Hans hatte ich in den Filmgeschichtsseminaren kennengelernt. Er war damals Student an der Fachhochschule für Optik. Wir hatten eine alte Kamera, die man lange ausleihen konnte, weil keiner die haben wollte. Wir haben damit sieben Tage in meiner Wohnung gedreht, immer drei Szenen am Tag und dann habe ich was zu essen gemacht. Das war sehr angenehm und familiär.

HUNDEMENSCHEN (1988‒1990)

MICHEL FREERIX

Bei HUNDEMENSCHEN wollte ich keine Schnitte machen. Es war so: Ich hatte einen Negativschaden und bekam als Ersatz dafür zwei Rollen Film. Dann habe ich gesagt: Ich nehme einfach die zwei Rollen und drehe was ohne Schnitt, und ich nehme Leute, die Tiere darstellen. Das war alles ein ganz verirrtes Thema. Hans Fromm sagte, er kommt für ein Wochenende nach Berlin. Und dann haben wir das Samstag und Sonntag gedreht, mit Mario Mentrup und Tanja Kopecky. Alles ist genau so, wie es gedreht wurde. Ich wollte wissen, was passiert, wenn man das so macht. Was passiert mit dem Material?

HUNDEMENSCHEN hat ganz stark mit Luc Moullet zu tun, BRIGITTE ET BRIGITTE (FR 1966). Das ist so bekloppt und so bescheuert – aber super! Und das ist Stummfilm, die frühe Rohheit des Stummfilms. Dieser rohe Umgang mit Ton und Bild, das hat mich sehr begeistert. Das hast du bei Jean Eustache, den der Stummfilm auch immer begeisterte. Wenn du dessen Filme schaust, denkst du nicht über musikalische Montagen nach. Das ist immer so klack, klack.

CHRONIK DES REGENS (1991/92)

MICHEL FREERIX

Das Drehbuch zu CHRONIK DES REGENS habe ich im Frühjahr 1989 geschrieben, Februar und März. Dann bereitete ich den Film vor, hatte schon Hans Fromm als Kameramann. Ich hatte auch schon bald die Drehorte, aber die Darsteller fehlten mir noch. Ich wollte mir keine Schauspielerkarteien angucken, weil es mir keinen Spaß machte, was mit Schauspielern zu machen. Ich wollte immer begabte Laien haben, Typen, Freaks. Das war ganz wichtig für das, was ich da drin haben wollte, einen Dokumentarismus. In meinen ersten Filmen versuche ich Sachen, die ich irgendwo gelesen und gefunden habe, zu benutzen. In CHRONIK DES REGENS geht es um meine Jugend, 20, 21 Jahre alt zu sein in einer Kleinstadt, im Dorf. Du hängst mit Leuten zusammen, mit denen du nicht richtig gut klar kommst, aber du hast keine anderen. Also nervt man sich, hasst sich, aber hängt auch immer wieder zusammen. Das gibt es auch bei Jean Eustache, dass die immer zusammenhängen, obwohl die sich nicht unbedingt gut leiden können.

Mitte Juni 1989 habe ich dann gesagt: „Ich krieg’s nicht hin.“ Ich hatte keine Darsteller und auch kein Geld. Ich bin rumgelaufen und habe immer überlegt, wen ich neben Mario Mentrup besetze.

Irgendwann stand ich neben Christoph Willems, der auch an der dffb studierte, in einer Telefonzelle und ich dachte: „Das ist er!“ Und ich fragte ihn: „Hast du Lust, in meinem Film zu spielen?“ Er sagte sofort zu. Und Tom kannte ich, das war ein Freund von Mario gewesen, ein Tontechniker. Ich suchte einen Hänger, und Tom war definitiv ein Hänger. Er machte Musik, hatte ein Label, war wahnsinnig fleißig, aber immer, wenn ich ihn traf, war er unheimlich schlapp und hing immer irgendwo benebelt in der Ecke rum – Tom war super fahrig. Und er hat ja gesagt. Also war das Trio da. Und alles andere war dann leicht zu finden.

Ich hatte Bafög. Und es gab damals von der Akademie ein Stipendium über 400 DM, wenn man den Abschlussfilm machte. Damit hatte man zumindest schon mal die Miete. Zwischendurch habe ich als Gerüstbauer gearbeitet, bin in die Fabrik gegangen, um das Geld für den Abschlussfilm zu machen. Ich habe in den Abschlussfilm dann noch circa 15.000 DM reingesteckt.

Es gab keine 35mm-Kamera in der dffb, aber ich wollte unbedingt in 35 Millimeter und Schwarz-Weiß drehen. Dann habe ich für 8.000 DM eine 35-mm-Kamera für zwei Wochen geliehen bekommen – das Geld kriegte der bar auf den Tisch. Er hatte uns eine alte Arri BL 1 gegeben, eine Kamera, die da seit Ewigkeiten nur noch rumstand. Das war in den 1960er Jahren eine ganz heiße Kamera gewesen, aber auch ein treues Modell. Die hatte schon viel Film gesehen, das heißt, die lief gut, die lief sauber. Ich war scharf auf 35 Millimeter, auf Schwarz-Weiß, auf 1:1,66. Ich wollte so ein Format haben, weil ich einen Traum vom Kino hatte.

Das Tolle war, dass die DDR gerade zusammengebrochen war, und es ORWO-Material für 56 Pfennig den Meter zu kaufen gab. Filmmaterial kostete damals eigentlich immer über 1,12 DM. Und ORWO verkaufte Restbestände. Ich hatte den Film auf 60 Minuten geplant und ein Drehverhältnis von 1:3 kalkuliert. Dann haben wir drei Stunden Film gekauft. Der Film war schließlich 72 Minuten lang. Wir 1:2 gedreht, also alles eigentlich nur einmal und ganz wenige Szenen zweimal. Und, ganz katastrophal, wir hatten einen Nachdreh.

Die ersten drei Drehtage sind uns im Kopierwerk kaputtgemacht worden, weil wir über Pfingsten gedreht haben. Wir haben das Material ins Kopierwerk gebracht, und die haben nicht auf die Dosen geguckt, dass das Schwarz-Weiß-Material ist, und es durch die Farbsoße gefahren, also total falsch entwickelt. Damit war das unbrauchbar. Und dann mussten wir diese drei Drehtage innerhalb der zwei Wochen noch mal nachdrehen. Das habe ich am letzten Tag gemacht, drei Drehtage an einem Tag. Wir haben dann nur noch nachgestellt. Wir haben im Grunewald und in Reinickendorf gedreht und mussten immer hin- und herfahren. Zum Glück war Hochsommer und wir hatten 14 bis 16 Stunden lang gutes Licht.

Es gab ein Drehbuch bei CHRONIK DES REGENS, aber ich wollte im Drehen immer auch noch improvisieren. In den zwei Wochen, die wir gedreht haben, waren fünf Tage Dauerregen, grauer Himmel, und zwei Tage hatten wir mittags sieben Grad – im Juni! Es war supernass. Mittags zwischen zwölf und drei konnten wir drehen. Wir haben oft nur geprobt und dann gewartet. Dann sagte Hans Fromm: „Jetzt geht’s!“ Und dann haben wir schnell gedreht, und dann war es auch wieder vorbei. Das war wahnsinnig anstrengend.

Nach dem Dreh war ich wahnsinnig hinüber. Das Geld war alles futsch, und ich hatte mich total in diesen Dreharbeiten verbraucht. Und ich war ratlos über das, was ich da hatte. Das ist der erste Film, bei dem ich Synchronton benutzte. Ich hatte kein Geld für Musik und wollte auch keine Musik drin haben. Was ich drin habe, sind S-Bahnen und wie ich auf Geländer schlage, dieses „bing bing bing bing …“. Das ist auf der sechsten Spur, ganz unten, „bing bing …“. Im Schneideraum und bei der Mischung habe ich es noch gehört, im Lichtton ist es dann weg, ein paar Frequenzen sind da raus.

Bei den Filmen davor musste ich erst mal gegen Wände laufen, aber bei CHRONIK DES REGENS habe ich gedacht: Das ist eine Ecke, die ist für mich gar nicht so doof. Da kann ich stur sein und brutal und zugleich aber sinnlich, stofflich. Mir gefällt etwas, aber ich will auch etwas gegen das setzen, was mir gefällt. Ich will nicht einfach nur Schönes machen. Was ist wahr und was ist echt, und die Unruhe innerhalb der Sachen, das interessiert mich. Das habe ich in CHRONIK DES REGENS versucht.

FLUG IN GEFAHR (1987)

LUDGAR BLANKE

Mein Grundkursfilm hieß FLUG IN GEFAHR. Der reagierte auf den Vorwurf der Handwerker-Fraktion: „Das, was ihr da im Kopf habt vom neuen Erzählen, das ist ja relativ einfach. Aber so ein Genrefilm, eine Anekdote, so was klassisch Erzählerisches, das ist doch viel schwieriger.“ Wo denn unsere Arroganz herkomme zu glauben, das sei nicht so wichtig. Um das zu widerlegen, obwohl ich im Grunde in eine andere Richtung unterwegs war, hatte ich die Idee, einen klassischen, gut funktionierenden Kurzfilm herzustellen, der auch als Genre gut funktioniert, als Anekdote, als Witz, als kleine spannende Geschichte, der aber gleichzeitig das Ermüdende des kunstgewerblichen Kinos kritisieren sollte.

Es ging um jemanden, der in seinem Wohnzimmer beim Fernsehgucken einschläft. Diese Unaufmerksamkeit wird bestraft, denn irgendwann durchbricht ein Flugzeug, das in dem Film (nach Arthur Haley) durch die Nacht fliegt, den Screen, kreist ein wenig im Wohnzimmer und bohrt sich dann splattermäßig in den Bauch des schlafenden Zuschauers. Die letzte Einstellung mündet auf der blinkenden Heckflosse. Der Hauptdarsteller war ein stadtbekannter Punk, der hieß „Chaos“. Ich war damals mit dem befreundet, weil ich vor der Akademie ein bisschen in der Punkszene herumgelaufen bin.

Der Film funktionierte ziemlich gut, er lief in Oberhausen, in einem Paket zusammen mit Christoph Schlingensief, und bekam sogar ein „Besonders wertvoll“ und lief nachher in einem Programm vom Goethe-Institut, das durch die Welt tingelte. Das Letzte, was ich hörte, war, dass die Lufthansa den kaufen wollte für das In-Board-Entertainment, davon dann aber Abstand nahm, aus nachvollziehbaren Gründen.

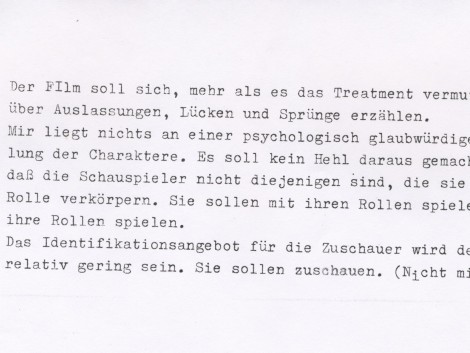

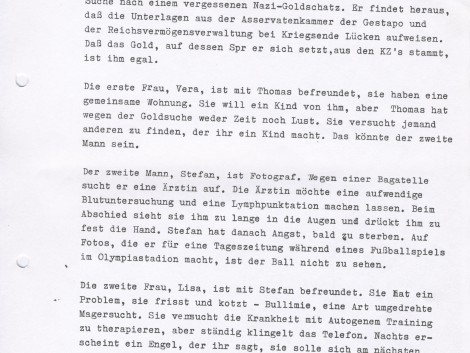

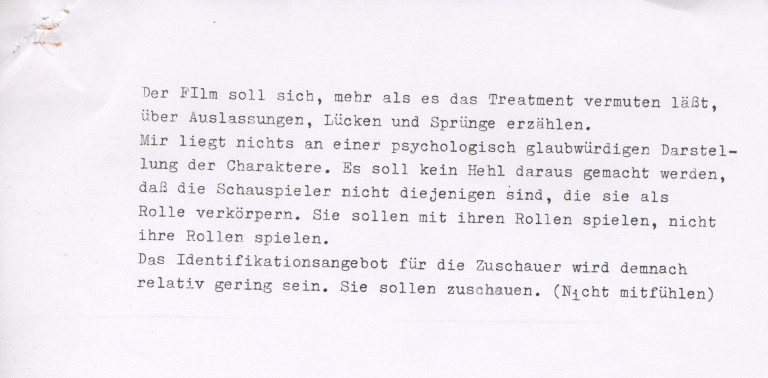

DER TOD DES GOLDSUCHERS (1989)

MICHEL FREERIX

Bei DER TOD DES GOLDSUCHERS habe ich Ton gemacht. Es gab immer nur eine Einstellung. Irina Hoppe hatte diesen Text, und wenn sie anfing, etwas zu sagen, fing sie sofort immer zu lachen an. Ludger hatte das Drehbuch jeden Abend umgeschrieben. Er kam morgens immer mit neuen Zetteln rein. Man ist morgens in eine Wohnung gefahren, hat aufgebaut, ein paar Lampen gesetzt – und dann hat man geredet. Wie viel da um jeden einzelnen Satz diskutiert wurde!

LUDGAR BLANKE

DER TOD DES GOLDSUCHERS war für mich ein Versuch, möglichst viele der Sicherheiten über das Filmemachen in ihr Gegenteil zu verkehren. Es gab verschiedene Ideen. Es gab die Idee, den ganzen Film im Umkreis von einem Kilometer um den Wohnort herum zu machen. Statt einer explosiven Drehortsuche das zu nehmen, was da ist, um da eben die Geschichte hineinzupflanzen. Oder die Idee, nicht mit ausgesuchten Schauspielern zu arbeiten, sondern mit denen, die da sind, die man kennt, mit Freunden.

Wir haben nur einen Drehort pro Tag gedreht. Das war der Plan. Es sollte ein Bild definiert werden, das gleichzeitig als Bühne funktioniert. Die Leute sollten von links oder rechts reinkommen und dann nach vorne gehen und was sprechen. Eine andere Idee war: Jeder redet einmal mit jedem. Ich hatte diese Kombination von vier Leuten, und jeder hatte einmal eine Szene mit jedem. Und es gibt Soloszenen, in denen jeder einen Einzelauftritt hat.

Dann gibt ja diese Szene mit dem Pokalendspiel im Olympiastadion. Es war gar nicht so schwierig, eine Drehgenehmigung dafür zu bekommen, selbst drei Tage vor dem Finale bekam ich noch eine Akkreditierung. Ich hätte da auch ohne Weiteres den Darsteller mitnehmen und alles vor Ort drehen können. Der Fotograf, der glaubt, er würde bald sterben, wird gezwungen, beim Pokalendspiel einen Fokus zu entwickeln und fragt sich dabei aber die ganze Zeit: „Was mache ich hier eigentlich?“ Ich hatte dann die Idee, dass das viel zu real wäre, wenn ich ihn da hineinstellen würde. Das musste ich also mit einer alten Technik wie der Rückprojektion machen. Ich bin dann zum Pokalendspiel und habe dort Szenen gefilmt, die sich für eine Rückpro eignen. Ich wollte eine Trennung. Wie aufwendig das dann aber war, die Szenen mit dem Darsteller im dffb-Studio zu drehen! Das war wahnsinnig schwierig, denn man konnte ihn nicht richtig wegleuchten.

Der Film lief dann beim Filmfest München am Ende einer Reihe mit Akademiefilmen, die zum größten Teil ziemlich niederschmetternd und trostlos waren. Ein großes Kino, total voll, ein Publikum, das bis dahin wohl schon alle Hoffnung aufgegeben hatte – plötzlich ein Film, der einfach, aber vollständig unvorhersehbar war. Die Leute haben super auf den Film reagiert. Ich hatte den Eindruck, die verstehen genau, was ich mit ihm wollte. Eine Woche später musste ich den Film auf einem Screening gegen die heftigen Angriffe eines Filmemachers verteidigen, der dem Film unterstellte, er verrate das Handwerk und verachte die Schauspieler. Beides völliger Bullshit.

Diese Sicherheiten, die uns damals mitgeteilt wurden und von denen wir auch wussten, dass die nicht ganz falsch sind, aber die zu reproduzieren ich keine Lust hatte. Ich habe nachts Dialoge geschrieben und den Schauspielern am Morgen gegeben. Die Idee war, dass die daran scheitern. Einmal passiert das ja auch, mit Irina Hoppe. Und das wollte ich eigentlich die ganze Zeit haben, dass die Rolle da ist, aber gleichzeitig hinter der Rolle ein Einbrechen von Wirklichkeit. Ich hatte die Spekulation, dass das produktiv wird. Und mit Florian Körner und Irina Hoppe geschah das oft, weil die das begeistert angenommen haben. Sie waren in der Lage, den Text relativ schnell zu memorieren, klammerten sich aber nicht daran fest. Abends machten wir immer noch ein Essen, bei dem Flori und Irina mich aufrichten mussten, weil ich völlig „devastated“ von diesem Drehtag war und die Idee hatte, dass das alles zu nichts führt, dass keiner das sehen will. Ich war ein extremer Zweifler bei diesen Dingen.

REPORTER (1991)

LUDGAR BLANKE

Mein Abschlussfilm, REPORTER, sollte eigentlich ein Spielfilm werden, der im Milieu des Journalismus spielt. Ich hatte angefangen, beim ZDF zu arbeiten, um dafür zu recherchieren. Aber je länger ich dort beschäftigt war, desto mehr dachte ich, es sei völliger Blödsinn, sich eine Geschichte auszudenken, denn das, was da jeden Tag passierte – kurz nach dem Mauerfall –, war so absurd und großartig. Es wäre völliger Quatsch gewesen, das noch mal zu destillieren und irgendein Drehbuch zu schreiben, eine Version davon herzustellen, die nicht im entferntesten an das rankommt, was man bekommt, wenn man einfach eine Kamera anmacht. Und dann tauchte die Idee auf, einen Dokumentarfilm zu machen. Darüber war ich ganz glücklich, weil ich selbst bei Filmen wie DER TOD DES GOLDSUCHERS von Zweifeln besessen gedreht habe. Ich war mir nie sicher, ob das, was ich machte, tatsächlich Sinn machte.

Aber auch als Dokumentarfilm war mein Plan für REPORTER eigentlich ein ganz anderer. Der Film sollte viel abstrakter, grammatikalischer sein. Er sollte vom Politikbetrieb und seiner Darstellung handeln, ihn dekonstruieren, in Bestandteile auflösen wie Auftritte und Abtritte, Rhetorik und Sprechweisen bei Interviews, Verdichtung von Wirklichkeit, er sollte wie ein barocker Gesellschaftstanz sein. Ich wollte eigentlich alles Inhaltliche rausnehmen, also nicht erzählen, worum es in den einzelnen Reportagen geht, und sie auch nicht von Anfang bis Ende erzählen. Ich hatte fünf oder sechs Journalisten auf ihren Reportagen begleitet, beim Abriss der Mauer, bei der Treuhand, im Rathaus Schöneberg, eigentlich überallhin.

Ich wollte das relativ frei nach Ähnlichkeiten montieren. Aber irgendwie stellte sich dann heraus, nachdem ich einen ziemlich langen Rohschnitt hatte, dass diese eine Episode mit dem Reporter Oswald Toppel, der nachher die Hauptfigur wird, dazu führte, dass die Abstraktheit durch diese Identifikationsfigur aufgebrochen wurde. Der Mann tauchte in dem egalisierenden Zusammenhang des Films plötzlich auf wie ein Star, der sich darin verirrt hat. Der Film konnte dann entweder funktionieren mit einer Konzentration auf diese Hauptfigur oder mit der Auslassung dieser Figur, weil diese Ablenkung nicht mehr da gewesen wäre, diese Perioden von Improvisation. Bei den Rohschnitten, die ich den Leuten gezeigt habe, fragten sie mich immer wieder: „Wieso springen wir jetzt von diesem spannenden Typen wieder weg und gehen stattdessen zu einem Langweiler?“

Ich hatte so tolles Zeug! Das war 1990, während der Vorbereitung zur Bundestagswahl im Reichstagsgebäude, noch vor dem Umbau durch Norman Foster. Es gab eine merkwürdige Lähmung, in Erwartung dieses Ereignisses der ersten gesamtdeutschen Wahl. Dieses wunderbare Material habe ich nachher alles weggeworfen.

Es gibt eine Szene mit einem Reporter, die jetzt in dem Film nur noch ganz kurz als Schnittbild auftaucht. Er hat ein langes Telefonat, er sucht einen Gewerkschaftsfunktionär in Deutschland. Er telefoniert erst nach Bayern und gerät in eine Warteschleife, und man hört bayerische Volksmusik und eine bayerische Person, die sagt: „Ja, der ist gerade in Kiel.“ Und dann ruft er in Kiel an, dort hat er norddeutsche Shanties auf der Warteschleife … Das wurde nach und nach zu einer Telefonreise quer durch die Behörden und Büros der Bundesrepublik. Diese Arbeit trieb ihn durch die föderale deutsche Landschaft. Und er spielte das auch toll, er wurde zum Schluss immer demütiger. Aber die Szene fand in dem Film keinen Platz mehr. Der Schnitt hat deswegen so lange gedauert, weil ich lange nicht wusste, was ich mit dem Material machen soll. Nur ein Rest dieses geplanten Films ist noch drin, dieser Besuch einer anderen Reporterin in Brandenburg. Ich mag diesen Exkurs sehr gerne. Dieses winterlich dreckige Brandenburg, das Knattern der Trabis, das Stahlwerk, der unglaubliche Lärm, das glühende Eisen und das Feuer der Hochöfen. Plötzlich müssen alle schweigen.

Ich konnte mich allerdings auch nicht von Oswald Toppel trennen. Wie der da telefoniert und die Chefredaktion nicht erreicht und das Geld im Münzfernsprecher verschwindet und er darum kämpft, die vier Minuten für das „Heute Journal“ nicht zu machen, weil es eigentlich nichts zu berichten gibt – und es dann doch tut. Das waren wirkliche Dramen. Aber ich wollte doch kein Drama! Ich wollte etwas von außen betrachten und nicht hineingezogen werden. Aber Toppel zog einen rein. Sobald der zehn Sekunden lang zu sehen war, wurde er interessant. Das war ein für mich völlig überraschender Konflikt, denn mich hat ja identifikatorisches Schauspiel nie interessiert. Und dann taucht das da plötzlich auf. Etwas, wofür ich eigentlich total dankbar hätte gewesen sein müssen, taucht als Problem auf. Ich hatte ziemliche Schwierigkeiten, das anzuerkennen.

Es war seit langem der erste Film aus der Filmakademie, mit dem die Geld verdient hat. Er hat die 20.000 DM gekostet, die wir damals zur Verfügung hatten. Auf dem Redakteurstreffen, bei dem die Abschlussfilme gezeigt wurden, wollten den alle haben. Das ZDF hat sich dann beschwert, dass ich nicht schon mit dem Exposé zu ihnen gekommen bin, und der WDR hat ihn schließlich gekauft, für 40.000 oder 60.000 DM. Er lief dort im dritten Programm und danach ein paar Mal auf 3sat. Später noch auf dem Festival in Mannheim und in Berlin im Kino, eine Woche oder zwei, im Sputnik.

ABZÜGE (1994)

CHRISTIAN PETZOLD

Es gibt einen Film, den ich nicht fertig gemacht habe, ABZÜGE. Da liegen in meinem Büro irgendwo noch Reste, eine Beta, Halbschnittversion. Das ist schade, dass der nicht fertig geworden ist, das war sehr schönes Material. Bernd Löhr aus meinen Jahrgang hat eine sehr schöne Kamera gemacht. Aber dann kam eben mein Abschlussfilm PILOTINNEN (1995), und ich habe mir gesagt, dass ich dokumentarisch nichts mehr mache.

ABZÜGE war ein Film über das Kopierwerk von Foto Wegert in Lichtenrade. Die Millionen von Fotos, die in Berlin gemacht wurden, sind alle dort entwickelt worden. Die schießen auf so Bahnen vorbei und werden computermäßig in Tüten gepackt. Da gab es acht Studenten, die dort angestellt waren, um unscharfe oder überbelichtete Bilder auszusortieren. Sie sind geprintet, werden dann aber rausgeschnitten. Und die waren natürlich auch von der Polizei angestellt, Kinderpornografie zu entdecken.

Diese Studenten habe ich interviewt, und sie erzählen von dem Schnelldurchlauf der Bilder. Wir erkennen da kaum was. Aber sie erkennen die Geschichte. Und ich habe sie gefragt: „Wie war denn 1989, Mauerfall, wie haben sich die Bilder geändert?“ Die Farben von Weihnachten, Ostern, Kindergeburtstage, Betriebsfeste – das können die alles sehen anhand der Art und Weise des Blitzlichtes. Und sie erzählten mir, dass es immer ganz viel Sex gebe, Nacktbilder. Das Interessanteste war aber der Mauerfall. Da sind alle zur Mauer und haben die fotografiert, tagsüber das Abhacken und die „Mauerspechte“, aber nachts hat man sich dort nackt fotografiert. Das waren Sex-Selfies.

Während ich die Studenten aufnahm, ging hinten die Dunkelkammer auf, und es kam ein Blinder raus. Da arbeitete ein Blinder in der Dunkelkammer, als Profiler. Zu der Zeit war gerade THE SILENCE OF THE LAMBS (US 1991) rausgekommen, den wir dann auch bei Harun Farocki im Seminar gesehen haben. Wir waren begeistert, und wir lasen die Originalvorlage von Thomas Harris, in der zum ersten Mal ein Profiler auftaucht. Für mich bildete sich das in diesem Kopierwerk ab, DAS SCHWEIGEN DER LÄMMER war in diesem Berliner Labor. Den Film wollte ich mit einem Kommentar versehen, ich war eigentlich auch schon sehr weit. Vielleicht muss ich das Material doch noch mal rausholen. Es sind schon ganz tolle Sachen dabei. Aber für mich war klar, dass ich keinen Dokumentarfilm machen kann.

OSTWÄRTS (1991)

CHRISTIAN PETZOLD

OSTWÄRTS von 1991 ist aus dem Seminar bei Peter Nestler entstanden. Er sagte: „Komm, wir fahren jetzt raus und gucken uns den Osten an. Ihr sitzt hier in Berlin, ihr habt hier Kameras und alles, Produktionsmittel. Und wir müssen jetzt mal gucken. Mich interessiert das selber.“ Wir sind Richtung Polen gefahren, dann zum Schiffshebewerk Niederfinow, haben uns jüdische Friedhöfe angeschaut, die schon direkt nach 1989 sofort beschmiert waren. Nestler hat uns das alles gezeigt. Das hat mich sehr begeistert. Einmal sagte er: „Was wir hier vor uns haben, ist Postkommunismus. Jetzt ist die Treuhand da. Jetzt wird hier die Arbeitswelt zerlegt. Diese Leute wissen noch gar nicht, was auf sie zukommt. Sie werden keine Arbeit mehr haben, sie werden in Gegenden leben, in denen es keine Produktion mehr gibt. Das werden alles sterbende Städte werden.“ Und das konnten wir sehen.

OSTWÄRTS besteht aus mehreren Blöcken. Zentral sind die drei Interviews, bei denen es darum geht, dass die Leute auf eine sehr hilflose Weise den Zuständen einen Sinn zuschreiben. Diese verzweifelte Situation, dass dort eine auf Industriearbeit basierende Gesellschaft der DDR plötzlich vor deren Ruinen steht und die Leute sie wieder auffüllen wollen – nur wissen sie nicht, mit was. Und dann kommen andere Leute aus dem Westen, die schon längst nichts mehr mit Produktion zu tun haben und sagen: „Wir machen hier was. Wir machen hier Computerkurse und Face Art Royal.“ Die aus dem Osten glauben, dass man damit was verdienen kann. Und die aus dem Westen meinen, das sei eine Art neues Kalifornien. Dieser Irrsinn hat uns sehr gut gefallen. Es gab allerdings immer die moralische Frage: Nehme ich die Leute ernst? Mach ich mich lustig über die? Das wurde für mich zum Problem, als ich den Film vorführte. Bei der Abnahmevorführung lachten alle über die arme Frau, die die Gesichter anmalt. Da dachte ich mir: Nee, ich fahre nicht in den Osten, um Leute vorzuführen.

19 PORTRÄTS (1990)

THOMAS ARSLAN

19 PORTRÄTS könnte man theoretisch endlos weiterführen, wie ein riesiges Archiv. Die Idee war, dass jeder in dieser einen Minute machen kann, was er will, dass es nichts Falsches, nichts Richtiges gibt. Im Grunde: eine Minute vor der Kamera.

AM RAND (1990/91)

THOMAS ARSLAN

Der Hochschulfilm, der die Zeit am besten überdauert hat, ist für mich eigentlich AM RAND. Gerade weil er nicht so formal ist und sich auf das einlässt, was er vorfindet. Der Film ist in einem Seminar von Peter Nestler entstanden. Der Rahmen für das Seminar war, das Berliner Umland kurz nach dem Mauerfall zu erkunden und zu versuchen, ein Bild davon zu machen. Am Anfang stand die Recherche. Keiner wusste ja, was einen erwartet und es ging in erster Linie darum zu gucken, wie das aussieht: Was ist noch da, was ist am verschwinden, was kommt neu. Einfach mal die Augen aufmachen, losfahren, sich Orte raussuchen. Wir sind eine ganze Woche mit einem Kleinbus von der dffb rumgefahren. Aus diesen Recherchereisen, die in der Regel einen Tag dauerten, wurden die Projekte destilliert. Dann wurde gedreht.

Peter Nestler war ein Initiator, er war aber nicht führend. Er hatte selber eine große Neugier, sich das anzugucken. Und er hat die Leute ermutigt, nicht zu zögerlich und ängstlich zu sein in Bezug auf das, was man machen könnte. Er hat dadurch ganz praktisch geholfen, völlig unprätentiös. Er ist überhaupt nicht wie ein Redakteur aufgetreten und hat im Vorfeld kaum inhaltlich einschränkend agiert, sondern war immer ermutigend dabei, in was für Richtungen man das treiben könnte, im Sinne der jeweiligen Projekte, die ganz unterschiedlich waren.

Ich hatte Lust, etwas entlang des ehemaligen Mauerstreifens zu machen. Die Mauer war in der Zwischenzeit schon abgetragen, und quer durch die Stadt hatten sich merkwürdige Brachen gebildet, an denen völlig unterschiedliche Stadtteile aus Ost und West aufeinandertrafen. Das bin ich abgewandert, von Süden nach Norden. Und das ist mehr oder weniger der Film. 1990 gedreht, 1991 fertiggestellt.

IM SOMMER – DIE SICHTBARE WELT (1991/92)

THOMAS ARSLAN

IM SOMMER – DIE SICHTBARE WELT, den Abschlussfilm, wollte ich ein bisschen kompakter als RISSE (1989) halten. Wir haben zwei oder drei Wochen gedreht, mit einem ganz kleinen Team. Wir waren zu dritt, viert oder fünft. Es gab einen kleinen Etat, der natürlich komplett für das Filmmaterial und die Nachbearbeitungsprozesse drauf ging. Der Film ist auf jeden Fall weniger formal, aber für mich inzwischen immer noch zu formal. Eine bestimmte Zitatkultur hatte sich mit diesem Film in gewisser Weise erledigt. Bei dem darauffolgenden Film MACH DIE MUSIK LEISER (DE 1994), der nach der Akademie-Zeit entstand, hat mich das schon nicht mehr interessiert. In anderer Form taucht das vielleicht noch mal zehn Jahre später in DER SCHÖNE TAG (DE 2001) auf. Aber grundsätzlich wollte ich von diesen Verweisen, diesen Lesehilfen weg.

In den Filmen vorher hatte ich wenig mit Dialog gearbeitet. IM SOMMER war dann ein Versuch, ein Nachdenken darüber, wie ich Leute in Filmen sprechen lassen will, sprechen lassen könnte. Ein Einfluss dabei waren sicherlich die frühen Filme von Rainer Werner Fassbinder, und das zitierende Sprechen bei Jean-Marie Straub und Danièle Huillet, das dem klassischen Schauspielrealismus zuwiderläuft und sich bewusst davon abgrenzt. In den Arbeiten nach der Akademie versuchte ich, dass in eine andere Richtung zu modifizieren, sich ganz dem zu öffnen, was ich vorfinde.

STEFAN PETHKE

Bei Thomas Arslans IM SOMMER – DIE SICHTBARE WELT war ich Darsteller. Mein Text war, wenn ich das einigermaßen richtig erinnere, weitgehend ein Zitat von Paul Valéry, vor allem dieser Satz: „Das Wichtigste im Leben ist, die Taschen voller Geld zu haben.“ Ich bin inzwischen ganz zufrieden mit der eigenen Performance, aber ich weiß noch, wie unzufrieden ich damals war, alleingelassen zu sein. Ich war Teil einer relativ „coolen Vereinbarung“. Das Casting war eine Art Typen-Casting. Und damit musste man irgendwie zufrieden sein. Ich habe dann sozusagen meine Sicherheitsnummer gemacht und den Text einigermaßen unfallfrei gesprochen, und das war ja genau das, was gefragt war und was auf jeden Fall auch ganz gut wirkt.

Thomas war sehr ruhig, bis hin zur Einsilbigkeit. Angela Schanelec war Regieassistentin. Die größte Dynamik fand zwischen Thomas Arslan und Ludger Blanke statt, also zwischen Regie und Kamera. Da gab es auch Ärger. Ich weiß aber gar nicht mehr, woran sich das auflud. Die „Berliner Schule“ wird ja als eine auch von der Kritik zusammengestellte Gruppe dargestellt. Das kann man schon sagen, dass das keine Team-Emphase war, die sich darauf was eingebildet hat und entsprechend agiert hat mit gruppenbildenden Maßnahmen: keine Schulterklopfer-Vereinigung, eher distanziert, eher Berührungsängste vor diesen kumpelhaften Gesten. „Wir sind keine Bande.“

SCHÖNE GELBE FARBE (1991)

ANGELA SCHANELEC

SCHÖNE GELBE FARBE habe ich in meinem Einführungskurs 1990 gemacht. Das war bei mir allerdings ein bisschen spezieller. Ich hatte mich an der dffb beworben und bin genommen worden. Zur gleichen Zeit erhielt ich das Angebot, nach Bochum zu gehen und in der „Möwe“ von Anton Tschechow zu spielen. Da kam ich dann plötzlich in Not, weil ich gemerkt habe, dass ich das auf jeden Fall machen will. Die Schauspielerei war ja mein Beruf, ich habe sieben Jahre gespielt, das war nicht wenig, ich habe damit Geld verdient. Mit der Aussicht diese Rolle zu spielen, bin ich zu Marin Martschewski gegangen, der damals Studienleiter war. Und er hat gesagt: „Okay“, aber an ein oder zwei Tagen in der Woche sollte ich versuchen, da zu sein. Das hatte zur Folge, das ich im ersten Jahr nicht so viel an der dffb gemacht habe, weil ich in Bochum in zwei Stücken spielte.

Ich habe aber diesen Einführungskursfilm gedreht und habe den auch so gedreht, wie das erwartet wurde. Die anderen in der Gruppe haben alle Funktionen übernommen, Kamera, Licht, Ton und so weiter. Das Material habe ich dann komplett weggeschmissen, weil ich total enttäuscht war, und habe den Film noch mal ganz alleine gedreht. Mir hat das einfach nicht gefallen. Man sah alles. Man sah, dass da Licht gesetzt wurde, man sah, dass da irgendwas gewollt war. Das war aber eigentlich gar nicht das, was ich wollte, sondern das, was aus diesem Apparat kam. Das war zwar ein Mini-Apparat, aber es war doch irgendwie ein Apparat. Ich hatte eine Bolex und hab das dann einfach noch mal alleine gemacht. Ich bin zu Kodak gegangen, die waren damals in Wilmersdorf, ganz in meiner Nähe, habe mir zwei Rollen gekauft und es noch mal gemacht. Das ist dann der Film geworden.

SCHÖNE GELBE FARBE basiert auf einem Text, den ich gar nicht für den Film geschrieben hatte, sondern schon ein oder zwei Jahre vorher. Es gab also diesen Text, und es gab das Zitat „schöne gelbe Farbe“, das ist aus LE MÉPRIS von Jean-Luc Godard. Und so sind die Bilder entstanden. In dem Text geht es um einen Raum, in dem passiert ist, was ich erzähle. Der Raum war leer, und ich habe ihn mit zwei 180-Grad-Schwenks gedreht. Es gibt eine Erzählerin, und dann gibt es den Perspektivwechsel, und plötzlich sieht man die Erzählerin. Sie trägt den gelben Schal, über den sie gesprochen hat. Das war aber nichtsdestotrotz überhaupt kein Konzept. Es war eine sehr intuitive, assoziative Arbeit. Die Filme von Godard oder Robert Bresson waren die Ermutigung, überhaupt damit anzufangen.

Es war toll, den Film zu schneiden. Die Zeitlupe zum Beispiel entstand, weil es den Text gab, und ich konnte nicht so langsam schwenken, dass der Text auf die Bilder gepasst hätte. Also musste ich den Schwenk verlangsamen. Und dann habe ich die Verlangsamung noch mal auf der Treppe eingesetzt. Das ist alles sehr intuitiv entstanden und war eine sehr beglückende Arbeit, weil ich gemerkt habe, was mit so wenig Material – das waren zwei mal 30 Meter – zu machen war. Nach diesem Jahr, in dem ich in Bochum zwei Stücke und in Berlin diesen Film gemacht hatte, war es kein Problem mehr für mich, mit dem Spielen aufzuhören.

SCHÖNE GELBE FARBE zeige ich, wenn ich aufgefordert bin, zum Beispiel bei einem Seminar, über meine Arbeit zu sprechen, denn ich finde es schwierig, aus den langen Filmen Ausschnitte zu nehmen. Außerdem ist der Film so einfach. Es ist einfach der erste Film, den ich gemacht habe.

PRAG, MÄRZ 1992 (1992)

ANGELA SCHANELEC

PRAG, MÄRZ 1992 ist auch auf 16 Millimeter gedreht. Ich war mit Ferial Simon aus meinem Jahrgang in Prag, wir waren zu zweit. Eine Woche sind wir durch die Stadt gegangen. Sie hatte die ganze Zeit eine Nagra dabei, und ich hatte die 16–mm-Kamera, die Kassetten, den Dunkelsack, ich hatte sogar ein Stativ. Ich war sehr fasziniert von den ganzen Gerätschaften. In dem Zimmer, in dem wir gewohnt haben, habe ich das ganze Equipment gedreht, einfach weil es toll war. Nicht so wie beim Spielen, wo man nur auf den eigenen Körper angewiesen ist. Beim Filmen konnte man Dinge handhaben. Das fand ich beglückend. Der Gedanke, dass es etwas zu lernen gibt!

Der Film ist entstanden aus einem Seminar von Peter Nestler. In dem Film gibt es einen Text, den Bohumil Hrabal aus einem seiner Bücher liest, „Die Zauberflöte“. Hrabal war total gestresst, er war im Krankenhaus, hatte Kopfschmerzen, er wollte, dass alles ganz schnell geht, was wir dann auch gemacht haben. Und er wollte wissen, ob die Aufnahme wirklich drauf ist, damit wir nicht noch mal auftauchen. Wir haben den Ton zurückgespult, ihm ungefähr die Hälfte vorgespielt und er war zufrieden. Dann sind wir gegangen.

Auf dem Weg zurück habe ich dann eine Straße gefilmt. Der Film besteht ja in erster Linie aus Straßen. Ich habe damals, und bis heute, gerne Straßen und Straßenkreuzungen gedreht. Dabei hatten wir vergessen, dass die Nagra zurückgespult ist und haben die Hälfte des Tons überspielt. Wir merkten das noch dort, und ich habe mich entschieden, nicht noch mal zu Hrabal zu gehen. Für mich war das eine richtige Entscheidung, weil sie einfach mit dem ganzen Prozess zu tun hatte, mit der Situation. Es war meine Aufgabe, dafür eine Lösung zu finden. Ich wollte ihn nicht noch mal bedrängen.

Als wir nach Berlin zurückgekommen sind, war Peter Nestler entsetzt darüber, dass ich von der entscheidenden Einstellung, in der Hrabal liest, nur die Hälfte des Tons hatte. Nestler sagte – und es war für mich damals schockierend, überhaupt so zu denken –, dass Hrabal bald sterben werde und dass die Aufnahme ein Dokument sei und dass es auf dieses Dokument einen Anspruch jenseits meiner persönlichen Arbeit gebe. Und ich habe gesagt: „Nein, auf gar keinen Fall fahre ich da noch mal hin.“ Und in dem Film ist es jetzt eben so, dass ich diesen Text lese. Und das ist sehr, sehr schön. Am Anfang lese ich die erste, und am Ende liest er die zweite Hälfte des Texts. So ist der Film jetzt, und das fand ich richtig.

Bei Prag erinnere ich auch noch, dass es kompliziert war durchzusetzen, dass wir alleine dahin fahren. Es war wirklich eine der wichtigsten Erfahrungen, die ich gemacht habe: Dass es dann natürlich ging. Dass man eigentlich alles machen kann.

DAS GLÜCK MEINER SCHWESTER (1995)

ANGELA SCHANELEC

Ich habe eigentlich ziemlich gute Erinnerungen an die Dreharbeiten von DAS GLÜCK MEINER SCHWESTER, weiß aber nicht, ob das daran liegt, dass es so lange her ist und eine bestimmte Verklärung eingesetzt hat. Wir haben auf 35 Millimeter gedreht. Es gab nicht viel Geld, deswegen haben alle viel gemacht. Die Einstellungen sind lang und es gibt keinen Schuss-Gegenschuss. Jede Einstellung fängt an und hört auf und dann kommt die nächste. So haben wir uns vorgearbeitet.

Anna Bolk ist eine sehr besondere Schauspielerin. Ich hatte mit ihr geprobt, und sie hatte überhaupt kein Problem damit, mit mir zu spielen. Also habe ich selber die andere Rolle gespielt. Und dann gibt es ja noch den Mann. Wolfgang Michael hatte ich in Bochum kennengelernt, schon in ICH BIN DEN SOMMER ÜBER IN BERLIN GEBLIEBEN (1993) hatte er mitgespielt. Das war sehr entspannt, weil ich die beiden sehr, sehr mochte und sehr interessiert an ihnen war. Weniger was ihre schauspielerischen Fähigkeiten betraf, sondern an ihnen als Menschen. Die blieben auch so, wenn die Kamera lief. Also das war schon mal gut.

Wir haben in meiner Wohnung gedreht und in der Straße, in der ich gewohnt habe. Alles war sehr bekannt. Ich wusste, wo ich bin und mit wem ich zusammen bin und konnte mich ganz normal verhalten.

Auch den Film zu schneiden war gut, weil ich das Material mochte. Das einzig unangenehme, was ich erinnere, war, dass es noch eine Produktionsfirma gab. Die waren dauernd gestresst und haben ständig angerufen und gesagt: „Wenn das und das nicht passiert, gibt es kein Material mehr.“ Aber das konnte man gar nicht richtig ernst nehmen. Das war ein bisschen mühselig, wie es halt mit Produzenten immer ist. Es hat aber nichts kaputt gemacht.

Eine Sache bei diesem Film, die oft Thema war, war der Ton. Es gab viel Dialog, und die Szenen habe ich an Orten gedreht, an denen es extrem laut war. Es gab eine sehr, sehr lange Sequenz, zehn Seiten Dialog. Im Buch war das noch ein Abend, im Film spielt sie jetzt an drei Abenden. Das haben wir am Schloss Charlottenburg an dieser vierspurigen Straße gedreht. Ich war nicht gewillt, die Szenen an ruhige Orte zu legen, wo der Tonmann in aller Ruhe den Ton aufnehmen kann und keine Angst haben muss, dass ein Auto vorbeifährt. Beim Machen hieß es immer: Das geht nicht, wir verstehen nichts. Aber später stellte sich heraus, dass man es sehr wohl versteht.

Für mich gehörte das zum Drehen dazu. Der künstliche, der hergestellte Raum war immer ein Punkt, der für mich gegen das Theater sprach. Für mich war es klar, dass die Sprache in meinen Filmen künstlich und geschrieben ist, aber auf der anderen Seite war mir klar, dass ich den Raum nicht manipulieren wollte. Es ging mir darum, was mit dieser geschriebenen Sprache und diesen künstlichen Figuren entsteht, die nicht dasitzen und improvisieren, sondern die ich da hingesetzt habe und die sagen, was ich aufgeschrieben habe. Das tun sie aber in einem Raum, in dem sich alles andere so bewegt, wie es sich auch sonst bewegen würde. Mich interessierte, was entsteht, wenn man auf der Straße dreht, und was entsteht, wenn man die Straße nicht absperrt und die Bewegungen, die da sonst auch von Passanten und Autos stattfinden, eben im Bild hat. Für mich bedingte sich das. Das gehörte zusammen. Genauso ernst wie mir diese geschriebenen Dialogsätze waren, genauso ernst waren mir die Autos. Ich sah keinen Grund, es voneinander zu trennen.

Ende Teil 2.

Dank

Dank für Unterstützung bei der Recherche an Volkmar Ernst, Claudia Relota und Anke Vetter.

Über den Autor

Michael Baute,

geboren 1968 in Bielefeld, seit 1995 in Berlin,

ist Autor, Dozent, Medienarbeiter.