Thema

Vorgeschichte der dffb 1962-66

von Ralph Eue

„Es gibt wohl keine andere Filmschule, die sich wie die Deutsche Film- und Fernsehakademie Berlin seit ihrer Gründung mit kaum nachlassender Intensität den schnell wechselnden politischen und kulturellen Klimaveränderungen ausgesetzt und auf sie reagiert hat. Im Jahr 1966, ein Jahr vor der HFF in München gegründet und zunächst von der Doppelspitze eines künstlerischen und eines Verwaltungsdirektors geleitet, begann die dffb ihre Arbeit mit Meisterkursen wechselnder Dozenten und einem geregelten schulischen Ablauf. Sehr bald schon geriet sie in die Turbulenzen der antiautoritären Studentenbewegung.“1

Das schrieb Helmut Herbst, der 1969 als Dozent für Filmtrick an die dffb gekommen war – „mit Hilfe der neu errungenen ‚Drittelparität‘“.2 Deren Durchsetzung an den Universitäten war eine wesentliche Forderung der frühen Studentenbewegung. Unter dem Schlagwort „Demokratisierung der Hochschule“ beanspruchte sie, dass in den akademischen Entscheidungsgremien die verschiedenen Gruppierungen – Professoren, Assistenten und Studenten – gleichberechtigt mit jeweils einem Drittel vertreten sein müssten. Die dffb war die erste Institution der nachschulischen Ausbildung, die dieser Forderung Rechnung trug und die Drittelparität explizit in den Statuten festschrieb. Als es die Dozentenstelle zu besetzen galt, war Helmut Herbst der bevorzugte Kandidat von Studenten- und Dozentenvertretern, und damit der Mehrheit im Akademischen Rat.3 Anderthalb Jahrzehnte lang verfolgte Herbst das Geschehen in der vierten und fünften Etage der Pommernallee 1 aus nächster Nähe. Dort hatte die dffb als Untermieter des SFB, dem die Immobilie gehörte, ihr erstes Domizil.

Ein Spätsommertag

Der 17. September 1966, ein Samstag, war in Berlin diesseits und jenseits der Mauer überwiegend niederschlagsfrei, die Höchsttemperaturen lagen bei 20 Grad Celsius. An diesem Tag vollendete sich die vieljährige Vorgeschichte der Gründung der deutschen Film- und Fernsehakademie mit einem Festakt im Haus des Rundfunks. Geschichte sollte beginnen – spät zwar, wie der Festredner und Regierende Bürgermeister Willy Brandt zu bedenken gab, aber gewiss nicht zu spät. Und der Beginn dieser Geschichte erschien denen, die dabei waren, als überaus erfreulich. Im „Spandauer Volksblatt“ war anderntags gar von „volltrunkener Hoffnungsfreudigkeit“4 die Rede.

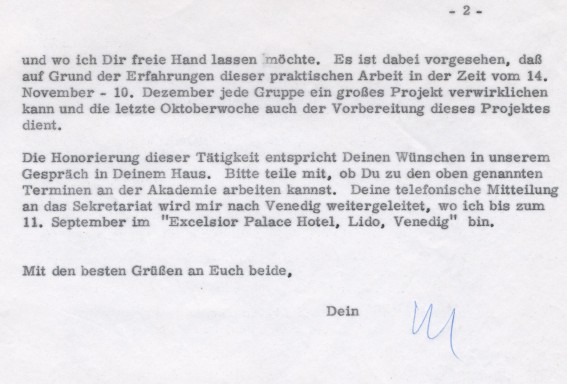

Auf die Trunkenheit folgte in den nächsten Jahren Ernüchterung,5 dann Revolte und schließlich eine Eskalation, die nur mühsam zwischen Studierenden und den beiden Direktoren, Erwin Leiser und Heinz Rathsack geschlichtet werden konnte (vgl. den Beitrag über Heinz Rathsack von F. Lang).

„Ich erinnere Kaltfronten, Gewitter, viel politischen Hochnebel, auch wunderbare Aufheiterungen, den alltäglichen Kladderadatsch und die Freundschaften. [...] [D]ie ersten Jahre an der dffb waren voller Aufbruchstimmung. Die Studentenschaft und die neuen Dozenten arbeiteten gemeinsam an der Utopie einer Akademie, die unabhängig von der bundesrepublikanischen ‚Bewusstseinsindustrie‘ mit modellhaften Filmen wirken wollte. Es wurden neue Modelle von Dokumentar-, Spiel- und Experimentalfilmen – auch mit Hilfe der ersten frei zugänglichen Halbzoll-Video-Rekorder – für ‚Zielgruppen‘ produziert und nicht nur für die Festivals. ‚Dziga-Vertov-Akademie‘, so hatten die Studenten 1968 ihre Hochschule getauft, weil sie in dem berühmten russischen Dokumentaristen und Experimentalfilmer ihr Vorbild sahen. Aber eine immer mehr an Stärke gewinnende politische Sektenbildung und Verkaderung der Studenten erzeugte in den Gremien politische Drücke und Auseinandersetzungen, die von der Administration pragmatisch ausbalanciert werden mussten – auf der Strecke blieb die gemeinsame Arbeit an der Utopie einer neuen Akademie. Dass die dffb in diesen heftigen Turbulenzen nicht auseinanderbrach, ist zweifellos das Verdienst ihres Direktors Dr. Heinz Rathsack. Ich erinnere mich an eine ziemlich delikate Situation, in der Dr. Rathsack es schaffte, im 4. Stock des Hauses an der Pommernallee die Mitglieder des Kuratoriums – Bonner und Berliner Politiker sowie einige seriöse Herren aus den Chefetagen von ARD und ZDF – so lange hinzuhalten, bis im 5. Stock ein sich dort organisierender studentischer Demonstrationszug mit roten Fahnen und Transparenten (war es der KSV oder der ‚Rote Morgen‘ oder beide zusammen?) abgezogen war.“6

Vorgeschichte. Aktive Keimzellen

Initiativen und Pläne für eine Filmakademie (oder für mehrere – dazu später) gab es in der Bundesrepublik schon seit den ausgehenden 1950er und beginnenden 1960er Jahren. Tatsächlich existierten sogar zwei solcher aktiver Keimzellen einer Filmakademie: das Deutsche Institut für Film und Fernsehen (DIFF) in München und die Abteilung Film (ab 1961) respektive das Institut für Filmgestaltung (ab 1968) an der Hochschule für Gestaltung Ulm (HfG Ulm).

Das DIFF wurde offiziell 1956 in München gegründet, agierte aber bereits ab 1952 als eingetragener Verein mit Eberhard Hauff als selbsternanntem Cheforganisator.7 Peter C. Slansky nennt das DIFF die erste hochschulische Ausbildungsstätte für Film und Fernsehen in der Bundesrepublik Deutschland:8 „In der Zeit von 1954 bis 1958 haben 134 Studierende das Lehrprogramm des DIFF absolviert, darunter 30 Ausländer. Nach 1958 waren die Studierendenzahlen noch höher, da die Zugangsbedingungen gelockert und das Lehrangebot in die Breite gezogen wurden. Trotz seiner nur kurzen und stets prekären Existenz hat das DIFF Absolventen hervorgebracht, die nachhaltige Wirkung auf den deutschen Film haben sollten: etwa die Regisseure Peter Fleischmann und Roland Klick, die Produzenten Rob Houwer und Joachim von Mengershausen, den Kameramann Jost Vacano oder den Gründer und Direktor der Hofer Filmtage Heinz Badewitz. Auch Werner Herzog, Uwe Brandner, Rolf Thiele, Rudolf Thome, Alf Brustellin oder Friedrich von Thun besuchten Veranstaltungen des DIFF.“9

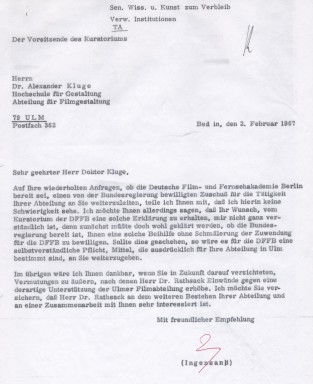

Die von der Geschwister-Scholl-Stiftung finanzierte private Hochschule für Gestaltung Ulm (HfG Ulm) nahm ihren Betrieb 1953 auf. Ab 1956 versuchten Personen aus dem Umkreis des Lehrkörpers eine eigenständige Filmausbildung ins Gesamt-Curriculum der Schule zu integrieren, darunter Enno Patalas, Detten Schleiermacher und Martin Krampen. In einem internen Papier mit dem Titel „Film und Fernsehen an der Hochschule für Gestaltung“ argumentierten sie für die Einrichtung einer eigenen Filmabteilung an der Schule und gegen die unorganische Angliederung dieser künstlerischen Artikulationsformen an die bereits existierenden Abteilungen Visuelle Kommunikation oder Information. Anfang der 1960er Jahre unterrichteten sieben der 26 Unterzeichner des „Oberhausener Manifests“ von 1962 in Ulm. Bereits kurz nach dessen Verkündung entwarf Alexander Kluge den „Plan einer Abteilung für Filmgestaltung im Rahmen der Geschwister Scholl Stiftung.“10 Eine weitere Konzeption wurde von Bernhard Dörries, Alexander Kluge, Edgar Reitz, Detten Schleiermacher und Haro Senft gemeinsam eingereicht, und fürs Studienjahr 1963/64 wurden Alexander Kluge und Edgar Reitz als sogenannte Festdozenten (im Gegensatz zu Gastdozenten) bestellt und dominierten fortan die Wahrnehmung der HfG Ulm bis zu ihrer Auflösung 1968.

„Der Ruf nach einer Filmakademie“

Im Mai 1962 war in der Bundesrepublik erstmals in Bonner Parlamentsdebatten davon die Rede, dass es in Deutschland keine Filmhochschule gebe und dass dieses Manko behoben gehöre. Weder vom DIFF noch von der HfG Ulm war in diesem Zusammenhang die Rede und schon gar nicht davon, dass es in Potsdam-Babelsberg, also hinter dem „Eisernen Vorhang“ seit 1954 ja längst eine arbeitende Filmhochschule gab. Es war die Zeit des Alleinvertretungsanspruchs der Bundesrepublik in Fragen Deutschlands und dem sollte auch in film- und bildungspolitischen Zusammenhängen Rechnung getragen werden.

Das Projekt der Gründung einer deutschen Filmakademie war Teil des Martin-Plans, benannt nach dem hessischen CDU-Politiker Berthold Martin. Auf einer Bonner Tagung der CDU am 14. und 15. Mai 1962 sprach Martin als Gastgeber davon, dass die Erhaltung der Lebensfähigkeit des deutschen Films unerlässlich sei: „Es ist unmöglich, auf dieses Ausdrucksmittel zu verzichten. Es darf nicht geschehen, dass wir auf dem internationalen Markt gegenüber den Entwicklungsländern und dem Ostblock zurückfallen.“11 Seither stand das Thema einer zu gründenden Filmakademie auf der Tagesordnung (wie man so sagt), und in den kommenden drei Jahren kolportierte die Fach- und Tagespresse zuhauf, eine Eröffnung stehe unmittelbar, demnächst oder vielleicht doch noch nicht so bald bevor.

Im Originalwortlaut las sich das dann so:

„Film- und Fernsehakademie kommt. Aber immer noch keine Einigung über den Standort der Anstalt erzielt.“12

„Akademie in der Dauer-Diskussion. Unterschiedliche Konzepte, fachliche Gegensätze“.13

„Tauziehen um Filmakademie. Viel Lärm und keine Ergebnisse.“14

Es herrschte eine föderale Zwietracht zwischen West und Ost, zwischen Süd und Nord. Landespolitiker, deren Fachreferenten die Rede von der Krise des deutschen Films seit dem „Oberhausener Manifest“ von 1962 wie aus dem Effeff beherrschten, sahen im Engagement für den Aufbau einer Filmakademie eine willkommene Gelegenheit, den eigenen Standort als zukunftsfähig und engagiert zu präsentieren. Sobald es jedoch um konkrete Zuständigkeiten und Verantwortungen ging, vermittelten sie einen unentschlossenen bis ablehnenden Eindruck.

Was waren die Gründe? Der Stoff, aus dem die Querelen waren, deutet sich in den Überschriften bereits an. Ausgebreitet findet man die strittigen Sachverhalte Mitte Dezember 1963 in einem Artikel des „Tagesspiegel“: „Vor gut einem Jahr teilte das Bundesinnenministerium mit, daß es einen Betrag von 700.000 DM als ersten Etat für Gründung und Aufbau einer Deutschen Film- und Fernsehakademie zur Verfügung stellen wolle. Man dachte damals allgemein, daß nun der Errichtung dieses Instituts nichts mehr im Weg stehen könnte. Doch man hatte die Rechnung ohne die Länder gemacht, in deren Kulturhoheit die zu gründende Akademie zweifelsohne fällt. Bis dies jedoch von den zuständigen Kultusministern der westdeutschen Länder festgestellt wurde, vergingen wieder wertvolle Monate. Nun sollten die Länder das Institut tragen. Doch die ständige Konferenz der Kultusminister hat nun ihrerseits die Rechnung ohne die Finanzminister der Länder gemacht, die in diesen Tagen ihre Unterstützung des Plans verweigerten. Was nun? Soll etwa das ganze Spiel wieder von vorn beginnen? Unerquicklich genug schon der bisherige, sich über 18 Monate hinziehende Streit über den Standort der Film- und Fernsehakademie. Nun wollen sich – nach Auskunft des Bayerischen Kultusministeriums – die beteiligten Länder Baden-Württemberg, Bayern und Berlin beteiligen und außerdem den Bund, dessen Hilfe man kürzlich so großzügig aus Kompetenzstreitigkeiten von sich gewiesen hat, um finanzielle Unterstützung bitten. Wie lange sollen eigentlich diese Meinungsverschiedenheiten noch dauern? Die für die Deutsche Film- und Fernsehakademie Verantwortlichen werden durch die hinhaltende Taktik unglaubwürdig. Die ganze Angelegenheit wird allmählich nicht nur zum öffentlichen Ärgernis, sondern auch ziemlich lächerlich.“15

Man mag an dieser Stelle über die Formulierung der „beteiligten Länder Baden-Württemberg, Bayern und Berlin“ stolpern. Als Status quo einer künftigen Film- und Fernsehakademie ging man Ende 1963 offensichtlich bereits von einer Dreiteilung als beschlossener Sache aus. Die „Anstalt“16 sollte drei Filialen bekommen, von denen sich München für die Fernsehausbildung,17 Berlin für den Nachwuchs im Filmbereich und Ulm für eine Art audiovisuelle Grundlagenforschung nach dem Vorbild der Industrie als zuständig erklären sollte.18

Ein (west-)deutscher Sonderweg

Es liegt offenkundig eine Ironie in der Tatsache, dass die komplizierte Frage nach dem Wann und Wo einer Filmakademie fast zwei Jahre lang viele bundesdeutsche Politiker beschäftigen konnte, bevor sich Gedanken nach dem Was und Wie einer solchen Einrichtung ihren Weg durch den Föderalismus bahnten. Eine deprimierte Zwischenbilanz zum bisherigen Verlauf der Bemühungen um eine Filmakademie zogen Wilfried Berghahn und Enno Patalas im April 1964 in der Zeitschrift „Filmkritik“. Für sie stellte sich die Ausgangslage für eine Filmakademie in (West‑)Deutschland als paradox dar, weil es in ihren Augen damals kein anderes Land gab, das eine Filmakademie so dringend benötigte und ihr gleichzeitig so wenig Grundlagen bot, auf denen sie würde aufbauen können. „Was vermag eine Filmakademie in einem Land ohne Filmkultur?“19

Im gleichen Heft erschien unter dem Titel „Drei Filmhochschulen“ der Text eines Vortrags, den Heinz Rathsack im Rahmen der Nordischen Filmtage Ende 1963 in Kiel gehalten hat: „Methoden und Strukturen der Hochschulen für Film und Fernsehen“, eine vergleichende Studie der Curricula und Arbeitsweisen der Filmhochschulen in Rom, Paris und Łódź. Mitte 1964 veröffentlichte Rathsack seinen Text, vom Umfang her erweitert und um das Beispiel Madrid ergänzt, als eigenständige Schrift des Verbandes der Film- und Fernseharbeitsgemeinschaften an den deutschen Hochschulen.20

Parallel zum Erscheinen dieser Beiträge wurden in der Öffentlichkeit erstmals auch Fragen nach dem Wer an der oder den künftigen Filmhochschulen gestellt: Wer soll/will an einer solchen Schule studieren? Wer soll/will dort unterrichten? Und last but not least: Wer soll/will der Alleskönner sein – eine Mischung aus Herkules, Dompteur und Meisterdiplomat –, der diese Schule leitet?

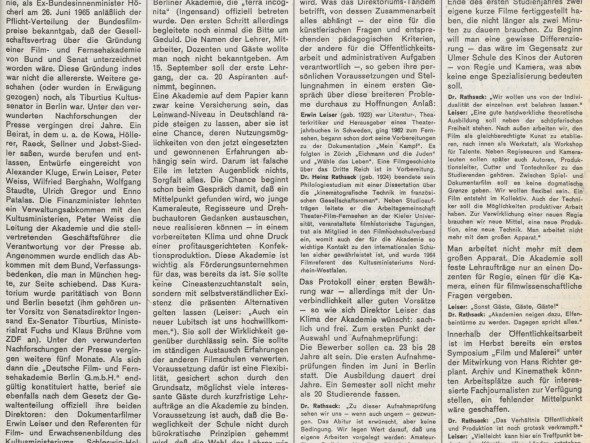

Allgemeines Erstaunen rief hervor, dass Ende Februar 1964 Adolf Arndt (SPD), Berliner Senator für Wissenschaft und Kunst, in einer Art Flucht nach vorn den in Deutschland geborenen, aber in Schweden lebenden Schriftsteller und Experimentalfilmer Peter Weiss als künftigen Direktor der Berliner Film- und Fernsehakademie ins Gespräch brachte.

Das Echo war groß, die Freude hielt sich in Grenzen. Der Missmut speiste sich zum einen aus der konkreten Ablehnung dessen, was Weiss als erklärtermaßen linker Künstler und Intellektueller

verkörperte, zum anderen aus der Tatsache, dass die Gründung einer Film- und Fernsehakademie in Berlin zu diesem Zeitpunkt weder rechtlich noch politisch oder organisatorisch verbindlich fixiert war. Besonders interessant im Zusammenhang mit der Personalie Weiss war, dass sie zwar nur ein paar Wochen lang aktuell war, vermutlich aber einem anderen vielversprechenden Kandidaten den Weg ebnete, der wie Weiss die leidvolle Erfahrung der Emigration gemacht hatte: Erwin Leiser (vgl. auch den Beitrag über Erwin Leiser von F. Lang).

Der weitere Verlauf des Jahres 1964 brachte schließlich die Entscheidung, dass sich die Bundesregierung zur Hälfte an den Kosten für zwei neu zu gründende Film- und Fernsehakademien in Berlin und München beteiligen,21und jeweils drei Direktoren berufen würden – dies als vorübergehendes Kuriosum und Tribut an den Föderalismus.

Nach einem weiteren mehrmonatigen Tauziehen zwischen den Akteuren unterzeichneten schließlich am 26. Juni 1965 Bundesinnenminister Hermann Höcherl und der Berliner Bürgermeister Heinrich Albertz in der Akademie der Künste das Verwaltungsabkommen über die Gründung einer Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin. „Nach diesem Abkommen werden Bund und das Land Berlin eine gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung zur Errichtung und Unterhaltung der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin gründen. Die gemeinnützige Gesellschaft wird zwei Geschäftsführer haben, die von einem noch zu berufenden Kuratorium gestellt werden. In dem Kuratorium sollen die Bundesrepublik und das Land Berlin durch je drei Mitglieder vertreten sein. Die personellen und sachlichen Voraussetzungen für die Arbeit der Deutschen Film- und Fernsehakademie sollen zügig vorangetrieben werden, damit der Lehrbetrieb so schnell wie möglich aufgenommen werden kann.“22

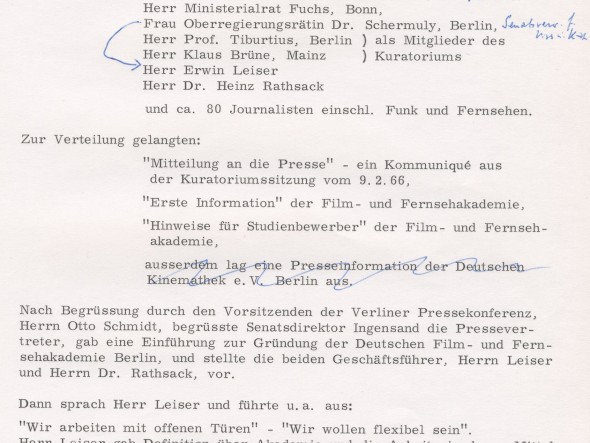

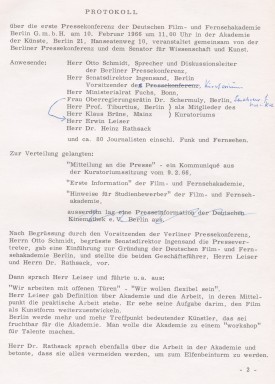

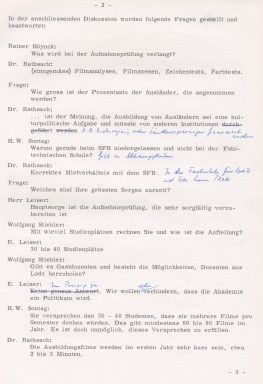

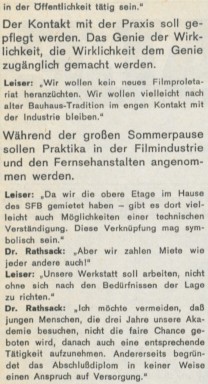

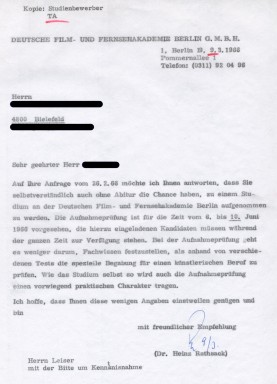

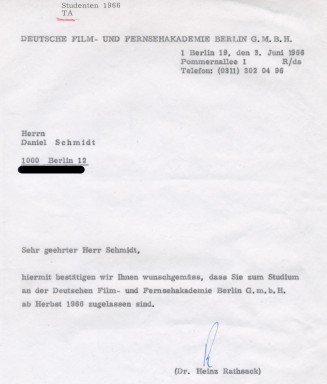

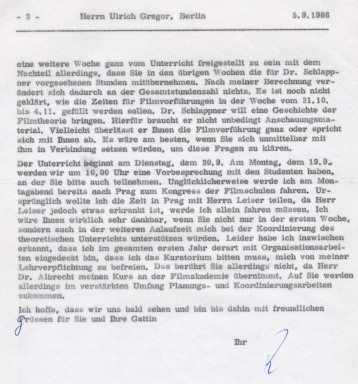

Die erste Kuratoriumssitzung fand am 2. Dezember 1965 statt. In diesem Rahmen sollten die beiden Direktoren und Geschäftsführer bestellt, ein verbindlicher Eröffnungstermin festgelegt, der Etat für das laufende und das kommende Jahr genehmigt – 250.000 DM für 1965 und 600.000 DM für 1966 – und der Mietvertrag mit dem SFB für die Nutzung von Räumen im Deutschlandhaus bestätigt werden. Zum 1. Januar 1966 wurden schließlich Erwin Leiser und Heinz Rathsack als Geschäftsführer berufen, wie von Enno Patalas bereits ein Jahr zuvor propagiert. Für die erforderlichen Schritte bis zur Aufnahme des Betriebs stand Leiser und Rathsack (nach der Verkündung einer erneuten Verschiebung vom 1. Mai auf den 17. September 1966) also eine Zeitspanne von nur achteinhalb Monaten zur Verfügung.

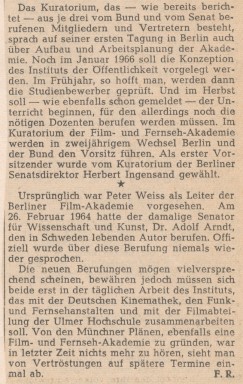

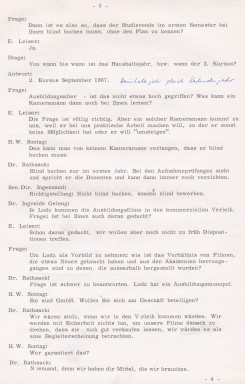

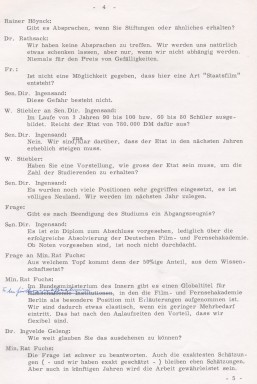

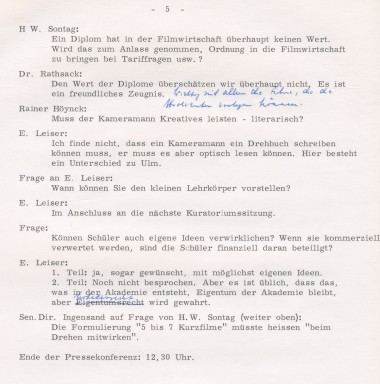

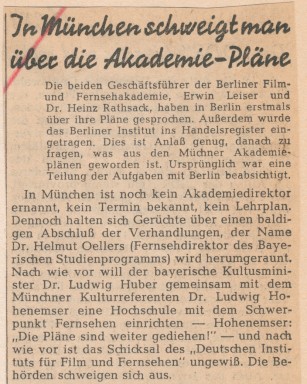

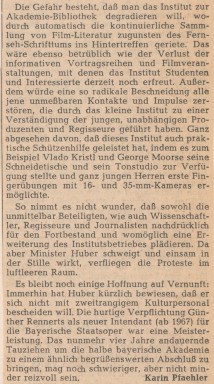

Darüber, was unterdessen mit den beiden anderen „Filialen“ – der künftigen Filmakademie in München und Ulm23– geschah, sind nur wenige zeitgenössische Hinweise zu finden. Einzig im „Tagesspiegel“ vom 13. Februar 1966 stößt man auf eine ausführliche Randspalte zu diesem Thema. Während ihrer ersten Pressekonferenz erbaten die beiden frisch ernannten dffb-Direktoren am 10. Februar 1966 für die kommenden Monate Arbeitsruhe.

Die ersten wegweisenden Entscheidungen

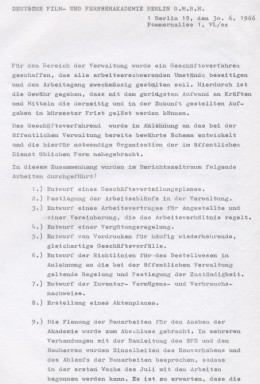

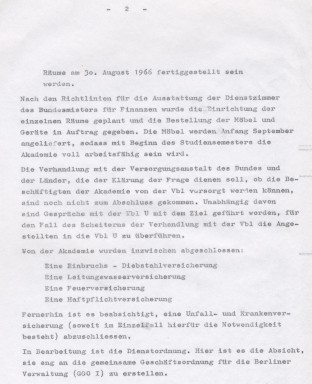

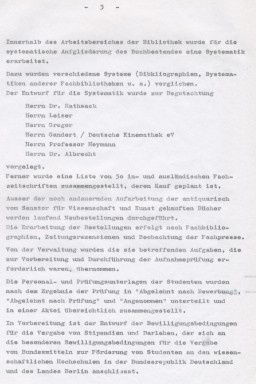

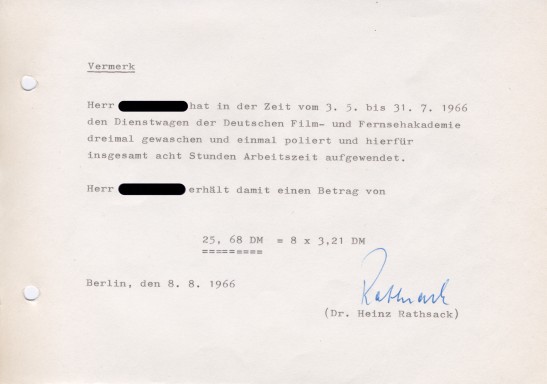

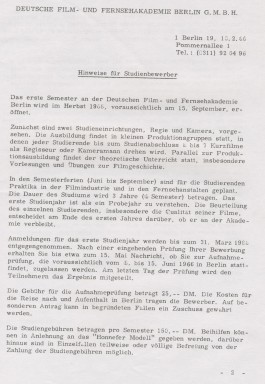

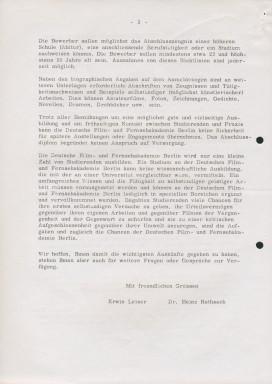

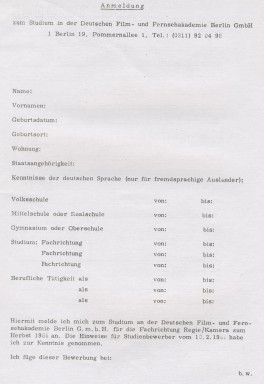

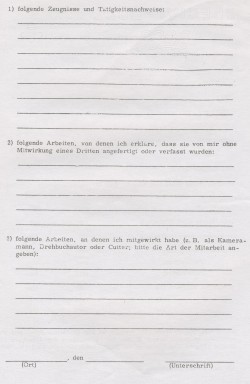

Während der kurzen Vorbereitungszeit vollführten Erwin Leiser und Heinz Rathsack einen Hochseilakt, um die Arbeitsfähigkeit ihrer neuen Institution herzustellen. Einen Apparat gab es nicht. Sie bauten eine Verwaltung und die Erstausstattung für eine Fachbibliothek auf. Und auch eine Sammlung wichtiger Spiel- und Dokumentarfilme aus der Filmgeschichte zum Lernen und Lehren. Sie schafften Kamera- und Tonausrüstungen an. Ebenso drei Schneidetische und einen Dienstwagen.

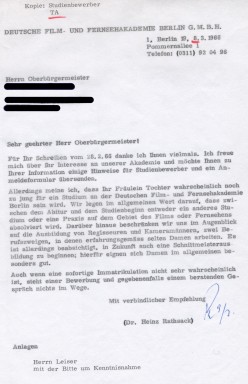

Sie ließen ein Kino installieren. Es entstanden eine Assistenz-, eine Sekretariats-, eine Buchhaltungs- und eine Bibliotheksstelle. Auch die Stelle eines Verwaltungs- und technischen Leiters. Sie erarbeiteten einen Wirtschaftsplan für 1966 und 1967. Sie legten eine Satzung der GmbH vor, die genehmigt wurde. Sie formulierten eine Zulassungs- und Studienordnung. Die Lehrkräfte wurden bestellt,24 entsprechende Vereinbarungen bestätigt oder aktualisiert. Sowohl Erwin Leiser als auch Heinz Rathsack warben um Partner und potenzielle Unterstützer der dffb. Sie trugen dem Informations- und Betreuungsbedarf von Bewerbern Rechnung. Sie bereiteten die Aufnahmeprüfungen vor und führten sie durch. Sie sprachen Zulassungen aus. Und Ablehnungen. Fürsorglichen Vätern erklärten sie geduldig, warum man die Bewerbung des Fräulein Tochter leider nicht berücksichtigen konnte. Die feierliche Eröffnung sollte auch noch möglichst öffentlichkeitswirksam über die Bühne gebracht werden. Und die Lehrveranstaltungen sollten gut starten. Darüber hinaus planten Leiser und Rathsack eine erste Veranstaltung, die die Kompetenz der Institution weithin nach außen sichtbar machen sollte: eine Retrospektive und Konferenz über und mit dem Dadaisten Hans Richter zu „Film und Malerei“.

(K)ein Irrläufer? Und zwei Schlussüberlegungen

Es mag ein Kuriosum sein, dass sich in der frühen tagesaktuellen Korrespondenz der dffb wie ein Irrläufer ein historischer Zeitungsausschnitt aus dem „Berliner Tagblatt“ vom 4. Juli 1929 findet. Die Überschrift: „Eine Filmhochschule für Berlin. Nach dem Muster von Moskau“. Das Dokument als solches, so kann man spekulieren, gehörte zu den Arbeitsmaterialien von Heinz Rathsack. Über Jahre hinweg nannte er die 1919 gegründete Moskauer Filmschule neben dem Centro Sperimentale in Rom (gegründet 1935), dem IDHEC in Paris (gegründet 1942) oder der „Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna“ in Łódź (gegründet 1946) als Referenzen oder Orientierungsgrößen für die dffb. Möglicherweise also reichten die ideengeschichtlichen Wurzeln einer bundesrepublikanischen Filmakademie viel weiter in die Vergangenheit zurück als nur bis zur existenziellen Krise des deutschen Films Anfang der 1960er Jahre.25

Daneben ziehen sich zwei andere Wörter wie ein roter Faden durch das Werden und die Entwicklung der dffb seit ihrer Vorgeschichte: das Wunschbild, ein „Bauhaus des Films“ zu sein und die Rechts- und Organisationsform einer GmbH. Seine Vorstellung vom Bauhaus und wie diese für die Filmausbildung zu adaptieren sei, fasste Heinz Rathsack bereits kurz nach der offiziellen Eröffnung am 17. September 1966 während eines Vortrags an der Evangelischen Akademie in Arnoldshain in prägnante Wörter.

„Mit Nachdruck haben wir wiederholt erklärt, dass wir uns als eine Lehrwerkstatt, oder wenn Sie den etwas anspruchsvolleren Vergleich erlauben, als ein Bauhaus des Films und des Fernsehens betrachten. Das bedeutet, dass im Mittelpunkt der gesamten Ausbildung die praktischen Versuche der Studierenden stehen sollen. Diese Versuche sollen keine Auftragsproduktionen sein, sie sollen nicht nach den Weisungen der Dozenten angefertigt werden, sondern vom ersten Studienjahr an auf eigenen Manuskripten, seien sie nun Originalstoffe oder Bearbeitungen fremder Werke, basieren. Das bedeutet keinesfalls, dass die Studierenden unserer Akademie wild drauflosproduzieren könnten. Dazu reichen einmal nicht die Mittel, zum anderen würde für den werdenden Regisseur oder Kameramann dabei wenig herausspringen. Unser Prinzip lautet: In den einzelnen Phasen der Herstellung sollen die Studenten so selbständig wie irgend möglich arbeiten, aber am Ende jeder Phase, also bei Fertigstellung des Manuskripts, bei der Auswertung der Muster, also des belichteten Filmmaterials, am Ende des Rohschnitts und bei der Vorführung des fertigen Films werden die Dozenten mit den beteiligten Studenten die Arbeiten in allen Einzelheiten und mit größter Sorgfalt auswerten, das heißt kritisieren und Anregungen geben. Ebenso wird die finanzielle, organisatorische und technische Planung eines Vorhabens geprüft und notfalls verbessert, damit die Studierenden es lernen mit modernen Produktionsmethoden so einfach und so billig wie möglich zu arbeiten. Der Unterschied zwischen der praktischen Lehre und einem derartigen Studium ist sichtbar. An unserer Akademie sollen nicht alterprobte, sichere Rezepte weitergegeben werden, sondern eigene Ideen und Vorstellungen ausprobiert werden, auch wenn gelegentlich die Älteren von vornherein wissen, dass ein solcher Plan nicht zum Erfolg führt. Wir meinen jedoch, dass die Einsicht, die auf eigener Erfahrung beruht, in der Entwicklung besser weiterhilft als eine Einsicht, die übernommen werden muss, weil keine Gelegenheit besteht, das Gegenteil zu beweisen.“26

Es ist dies die Vorstellung einer Institution in dauerndem Werden, worin die Stellschrauben des laufenden Betriebs möglichst unbehindert zugänglich bleiben sollen. Gerade hierfür schien vermutlich auch die Organisationsform der dffb als GmbH eine zwar prekäre aber durchaus angemessene und genau genommen exakt so gewollte Angelegenheit zu sein.

Im gleichen Vortrag führt Rathsack weiter aus: „Ein Wort [...] zu der für eine Akademie oder Hochschule ganz ungewöhnliche Form der GmbH. Dieser Zusatz in unserem Namen erscheint manchem Betrachter wie ein pejoratives Attribut, das das Ansehen der Film- und Fernsehakademie ein wenig schmälert. Man sollte allerdings nicht übersehen, dass künstlerische Schulen oder Hochschulen gar nicht selten eine privatrechtliche Form besitzen und dass andererseits der öffentlich-rechtliche Charakter der staatlichen Kunsthochschulen noch keine Gewähr für deren Qualität bedeutet. Viel ausgeprägter als es bei wissenschaftlichen Hochschulen der Fall ist, wird das Ansehen der künstlerischen Hochschulen von den Leistungen der dort Lehrenden und der ehemaligen Absolventen dieser Schulen bestimmt. Erst als Wajda, Munk und Kawalerowicz bekannt wurden, erhielt die polnische Filmhochschule ihr heutiges Ansehen. Ich glaube deshalb nicht, dass die Rechtsform einer GmbH dem Prestige der Akademie wirklich schaden kann. Dagegen sind in der praktischen Arbeit einige sehr nützliche Vorteile der GmbH festzustellen, vor allem deren Selbständigkeit. Im Gegensatz zu einer staatlichen Hochschule, deren Etat Teil eines Haushaltsgesetzes ist und damit allen Umständlichkeiten der Kameralistik unterworfen wird, fasst die Film- und Fernsehakademie im Kuratorium (Aufsichtsrat) und in der Gesellschafterversammlung alle Beschlüsse selbst. Sie kann zum Beispiel einen Wirtschaftsplan im laufenden Haushaltsjahr tiefgreifend umstrukturieren, bei der Lösung personeller Fragen ist der Akademie ein praktisch unbegrenzter Ermessensspielraum gegeben wie ihn keine andere Hochschule je besitzen wird. Ich denke hier insbesondere an die Zulassungsbedingungen für die Studenten und an die Frage der Vorbildung bei den Dozenten. Selbständigkeit und Beweglichkeit sind aber für eine Film- und Fernsehakademie, die außerhalb aller Hochschulkonventionen steht, von größtem Nutzen. Einen Preis muss die Akademie allerdings für diese Vorteile zahlen: sie muss viele Aufgaben, wie zum Beispiel die Wirtschaftsführung und die Bearbeitung der Personalfragen, die den staatlichen Hochschulen weitgehend von den Behörden abgenommen werden, selbst erfüllen und sich den dafür erforderlichen Verwaltungsapparat schaffen. Um einem möglichen Missverständnis, das mit der Rechtsform der GmbH entstehen könnte, vorzubeugen, möchte ich darauf hinweisen, dass die Deutsche Film- und Fernsehakademie Berlin kein Wirtschaftsunternehmen darstellt, das darauf angewiesen ist, Einnahmen oder gar Gewinne zu erzielen. Die Gesellschafter, Bund und Land Berlin, haben sich verpflichtet, je zur Hälfte die entstehenden Unkosten zu tragen und geben damit der Akademie völlige wirtschaftliche Unabhängigkeit. Sollte in Zukunft der erfreuliche Fall eintreten, dass Lehrproduktionen in die Kinos oder in die Fernsehprogramme kommen und damit Geld einspielen, so würden wir das als ein zwar angenehmes, aber völlig unbeabsichtigtes Nebenergebnis unserer Arbeit betrachten. Die Idee der Akademie wäre korrumpiert, wenn wir bei der Planung und Realisierung von Ausbildungsfilmen auf deren kommerzielle Chancen schielen würden, anstatt uns ganz darauf zu konzentrieren, wie ein Höchstmaß an Ausbildungsnutzen für die Studierenden erreicht werden kann.“27

Die Gründung der dffb als GmbH, die den Pionieren wie ein kluger Schachzug erschien, ist ein Erbe, dessen Folgen noch 50 Jahre später virulent sind. Ursprünglich dazu gedacht, Frei- und Spielräume zu verschaffen und dem Miteinander aller Beteiligten eine praktikable Form zu geben, lässt die juristische Form der GmbH andererseits ebenso viel Spielraum, diese Institution hinsichtlich der Regularien, Zuständigkeiten und Kontrollorgane als einen privatwirtschaftlicher Betrieb wie jeden anderen anzusehen und zu behandeln. Es ist eine Frage der gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse, welches der beiden gegensätzlichen Paradigmen sich als erstrebenswert durchzusetzen vermag. So kann es auch angehen, dass dies gleichermaßen als Geburtsfehler gelten kann wie als utopisches Potenzial, dessen Umsetzung nur von Tag zu Tag und Schritt für Schritt vollzogen werden kann.

Über den Autor

Ralph Eue: Publizist, Kurator, Übersetzer und Programmberater verschiedener Festivals und Filmmuseen. Dozent an der dffb. Beiträge in Zeitungen und Zeitschriften sowie für Verlage und Hörfunkredaktionen. Außerdem Kurator der Projekte „Provokation der Wirklichkeit. 50 Jahre Oberhausener Manifest und die Folgen“ (2010-2012) und „Susan Sontag Revisited“ (2014-2015).