Thema

ZEITTRANSGRAPHIE, VIDEOLABYRINTH und Gábor Bódy

von Friederike Anders

DIE ANKUNFT DER „NEUEN MEDIEN“ IN DER DFFB

Es war die Zeit, als die West-Berliner U-Bahn unterhalb von Ost-Berlin noch Geisterbahnhöfe durchquerte. In den Stadtvierteln, in denen die Studenten lebten, roch es im Winter nach Kohleöfen, und niemand von uns dachte im Traum an eine „Wende“ − obwohl sie in weniger als 5 Jahren bevorstand.

Die Deutsche Film– und Fernsehakademie (dffb) befand sich im 4. und 5. Stock des Deutschlandhauses am Theodor–Heuss–Platz, am Scheitelpunkt von Heerstraße und Kaiserdamm, mit direktem Blick auf die Leuchtschrift des Senders Freies Berlin (SFB). Während andere Menschen schliefen oder im „Dschungel“1 tanzten oder im „Risiko“2 herumstanden, sorgte hier ein 24-Stunden Pförtnerdienst dafür, dass die Studierenden der dffb auch in der Nacht noch arbeiten konnten − ein Service, von dem vor allem auch die Nutzer des Raumes Nr. 546 − des High-Band-Videoschnittraumes − ausgiebig Gebrauch machten.

Seit einiger Zeit schon entstanden hier Filme, die weder für das Kino noch für das Fernsehen konzipiert waren, sondern sich − inspiriert vom Punk − an Musik (Sampling) und bildender Kunst (Dadaisten, Situationisten) orientierten. Die Autoren und Autorinnen dieser Arbeiten wollten die Sprache der Kinematographie nicht nur anwenden, sondern dechiffrieren, um sie dann wieder neu zusammenzusetzen − aber nicht unbedingt in chronologisch linearer Reihenfolge.

Dieses − ziemlich anti-narrative − Interesse war zunächst keineswegs auf Video beschränkt – Filme wie FLUG DURCH DIE NACHT (1980) von Ilona Baltrusch oder OKAY, OKAY – DER MODERNE TANZ (1979/80) von Christoph Dreher und Heiner Mühlenbrock entstanden auf 16–mm–Film. Im gleichen Zeitraum entstand aber auch eine wegweisende Videoarbeit, die installativ auf zwei Monitoren präsentiert wurde: SEINS – FICTION (1980) von Gusztáv Hámos. Es ging um Raumfahrt und Jenseits, und die Darsteller traten in West-Berliner S-Bahn-Zügen auf, die durch unterirdische Geisterbahnhöfe fuhren.

Ganz sicher war die Hinwendung zu elektronischen Medien an der dffb nicht ursprünglich auf einen modischen oder kommerziellen Technik-Hype zurückzuführen. Denn wichtig war vor Allem eins: die abgenutzten Repräsentationsschemata des „Spektakels“ mit jedem geeigneten audiovisuellen Mittel zu dekonstruieren. Für diejenigen, die sich für das „Recycling“ vorgefundenen (TV-) Materials interessierten, was zum Beispiel von Christoph Dreher und Gusztáv Hámosz stark propagiert wurde,3 wurde Video dann doch das Mittel der Wahl.

Die in der Folge entstehenden künstlerischen Videoarbeiten aus der dffb fanden sehr gute Resonanz: Sie wurde in den 1980er Jahren auf Ausstellungen und Festivals weltweit eingeladen, über das internationale Videomagazin „Infermental“4 verbreitet, von Fernsehredakteuren entdeckt und von Kritikern im Ausland sogar als „Berlin School of Video“ oder als „L’École de Berlin“ diskutiert.5

Die wohlwollende Öffentlichkeit der Akademie erreichte sie jedoch kaum, und es gelang der dffb auch nur lückenhaft, die u-matic Masterbänder offiziell für die Nachwelt zu archivieren − weswegen sie bis heute schwer auffindbar und mittlerweile auch technisch schlecht abspielbar geworden sind. Warum also verabschiedeten sich Studierende freiwillig aus dem Tagesgeschehen der Akademie, um stattdessen nachts mit der analogen Video-Schnittsteuerung zu ringen? Warum überantworteten sie ihre Arbeit einer Technik, die so auflösungsschwach, farbunstabil, kopierverlustbehaftet und vorhersehbar flüchtig war?

Ich erinnere mich noch, dass gerade diese Flüchtigkeit und Instabilität von Signal und Magnetpartikeln einen eigenartigen Reiz auf uns ausübte. Video erzwang aufgrund seiner bildlichen Unzulänglichkeit einen Abstand zum Bildgegenstand, der den Blick auf das Strukturelle darunter freilegte, oder den Rhythmus betonte. Die Schnittsteuerungen der zweiten Generation erlaubten außerdem schon seriell programmierbare Abfolgen, die man virtuell − also vermittels eines elektronischen Previews − ausführen konnte, ohne das Material physisch zu verändern.

Diese Vorgehensweisen schienen sich genau den immateriellen „Strömen“ und „Intensitäten“ zu verdanken, die Deleuze und Guattari als „nomadisch“ empfahlen.6 Das legte auch einen freieren Zugriff und eine respektlosere Nutzung nahe, als der photochemische Film zuließ, der immer erst ins Kopierwerk musste, um danach dauerhaft fixiert zu sein. Ganz unbeeindruckt vom damals grassierenden Techno-Optimismus waren wir allerdings auch nicht − sogar als Volkszählungsgegner und Fernsehverächter wurden wir davon ergriffen. Die Verheißungen der heraufdämmernden „telematischen Gesellschaft“ (Vilém Flusser) waren jedenfalls gigantisch.7Überall war von „Renaissance“ die Rede, und von „Befreiung“: der des Zuschauers, des Mediums und sogar der Phantasie selbst. Selbst die kritischeren unter den Medienpropheten gingen davon aus, dass die zukünftigen „Einbildner“ (Flusser) keine Filmemacher im althergebrachten Sinn mehr sein würden, sondern Computerkünstler.8Auch der Direktor der dffb, Heinz Rathsack, wollte nun bei der Einführung der Neuen Medien nicht länger hinten anstehen.

Wie seine Diskussionsbeiträge auf dem dreitägigen Special Effects–Seminar an der dffb im Februar 19859 zeigen, war er sogar dringend daran interessiert, dem technischen und organisatorischen Vorsprung der Hochschule für Film und Fernsehen (HFF) in München etwas entgegenzusetzen − dort hatte gerade Roland Emmerich mit seinem Abschlussfilm DAS ARCHE NOAH PRINZIP (DE 1984) für Aufsehen gesorgt, und eine andere Bernd Eichinger Produktion, DIE UNENDLICHE GESCHICHTE (DE 1984), galt sogar als das damalige Nonplusultra deutschen Special Effects-Kunsthandwerks − eine Einschätzung, die im Raum 546 der dffb allerdings niemand teilte.

Um hier vielleicht auch inhaltlich einen etwas anderen Schwerpunkt zu setzen, wurden zum dffb-Seminar mit Theodor Nischwitz und Albert Whitlock nicht nur zwei ehrwürdige Altmeister der Filmtricktechnik vorgestellt (Nischwitz hatte schon für MÜNCHHAUSEN, AMPHITRION und die RAUMPATROUILLE gezaubert, und Whitlock hatte in vielen Hitchcock Filmen die täuschend echten Hintergründe auf Glasplatten gemalt), sondern auch der ungarische Experimentalfilmregisseur Gábor Bódy (1946–1985) war eingeladen.

Er galt im Westen − nicht erst wegen seines Opus Magnum NARZISS UND PSYCHE (HU 1980) − als der „ungarische Andrei Tarkowski“, obwohl Bódy gleichzeitig viel poppiger und mystischer sowie − neben einer irritierenden Neigung zum Okkulten − stärker an Semiotik interessiert war. Ulrich Gregor nannte ihn 2008 einen der radikalsten und innovativsten Erneuerer des europäischen Kinos.10

Bereits 1982, als Bódy aufgrund eines DAAD-Stipendiums in West–Berlin lebte, hatten die Studenten Christoph Dreher und Gustáv Gusztáv Hámos − die Dank der Drittelparität auch als Studierende auf das Lehrprogramm Einfluss nehmen konnten − ihn erstmals als Dozenten gewinnen können.

Und nun war er dazu auserkoren, im Panel für etwas frischen, elektronischen Wind zu sorgen.

In den ersten beiden Seminartagen erhielten zunächst Theo Nischwitz und Albert Whitlock ausführlich Gelegenheit, detailliert und anekdotenreich ihre Special Effect–Techniken, wie beispielsweise anhand von Hitchcocks DIE VÖGEL (US 1963), zu erklären. Das war große Filmgeschichte, und wurde hoch gelobt vom moderierenden Rolf Giesen.

Was die Zukunft der Special Effects betraf, vertrat besonders Whitlock allerdings konservative Thesen: Es handele sich um nichts weiter als ein Handwerk, und Kunst hätte darin absolut nichts verloren. „Never let Art interfere with it! Art gets in the way − REALISM is what wins an audience, and STORY is what defines CONTENT!“11 Das war für Gábor Bódy die Gelegenheit, um mit einem provokanten Lächeln genau das Gegenteil zu behaupten.

Er sagte, er verstehe die Sorgen von Herrn Whitlock, aber er möchte den Advocatus Diaboli spielen und die neuen Technologien verteidigen − besonders als Werkzeuge für Künstler.

Er schwärmte von zukünftigen, digitalen Bildern, in denen jeder einzelne Bildpunkt programmierbar werden würde. Er prognostizierte, dass Hochleistungscomputer sehr schnell immer billiger werden würden und so schon sehr bald dem künstlerischen Low-Budget Bereich zu Verfügung stehen würden, auf den er große Aufgaben zukommen sah, denn das digitale Video würde eine „totale Befreiung der Phantasie“ ermöglichen.

Vor allem aber betonte er, dass er es für sehr gefährlich halte, wenn man den Inhalt eines Kunstwerkes ausschließlich als „story“ auffasse:

„Das wissen wir wohl aus der Kunst, [aus] andere[n] Kunstformen, dass ein Kunstwerk Inhalt haben kann, ohne dass es eine Geschichte erzählt. […]

Mit diesen Ausführungen sprach er mir und anderen Freunden und Freundinnen des non-narrativen Videoclip-Formates12 aus der Seele − er hatte uns quasi für sein Produktionsseminar rekrutiert, das kurz darauf beginnen sollte.

Niemand von uns hätte sich aber im Entferntesten vorstellen können, dass er die von ihm beschworene Befreiung der Phantasie vielleicht gar nicht selbst erleben wollte. Sein Enthusiasmus war überaus ansteckend, und so waren wir extrem schockiert, als wir - nur sechs Monate später - erfuhren, daß Gábor in Budapest tot aufgefunden worden war – Selbstmord, so befanden die zuständigen Behörden.

Bis heute sind – trotz zahlreicher Spekulationen - die genauen Umstände und möglichen Ursachen seines Todes unaufgeklärt geblieben. Daß ungarische Filmhistoriker nahelegen, eine Agententätigkeit Gábors für den ungarischen Staatssicherheitsdienst könnte hier eine Rolle gespielt haben,13 macht die Angelegenheit nicht durchsichtiger; auch nicht erträglicher.

Wenn wir als Studenten allerdings noch zu Gábors Lebzeiten von seiner möglichen Geheimdiensttätigkeit gehört hätten, hätten wir das angesichts der unüberwindbaren Mauer zwischen Ost und West vermutlich für leicht entschuldbar gehalten - und uns doch nichts Realeres darunter vorstellen können,14 als z.B. die Abenteuer von LEMMY CAUTION GEGEN ALPHA 60.15

Ohne also irgendetwas von der möglicherweise tragischen Dimension der Geheimnisse unseres Dozenten zu ahnen, fühlten wir uns fasziniert und herausgefordert von der geheimnisvollen Aura des techno-okkultistischen Sujets, was er für unser Produktionsseminar vorschlug.

ZEITTRANSGRAFIE

Zum Seminarbeginn im Frühjahr 1985 erschien Gábor Bódy in der dffb mit einem dicken Buch unter dem Arm sowie mit dem Mathematiklehrer und Mailboxenthusiasten Martin Potthoff als Videoexperten an seiner Seite. Das Buch war die „De Occulta Philosophia. Libres III“ (1533) des Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim (1486–1535) – Alchemist und Ketzer sowie Vorbild für Goethes „Dr. Faust“ (1808).

Erst vor Kurzem hatte Bódy zusammen mit Llurex (d. i. Egon Bunne) und Folkmar Hein vom Elektronischen Studio der Technischen Universität Berlin (TU) ein kurzes Video gleichen Namens erstellt, in dem er selbst als die Silhouette Agrippas vor zuckenden grünen Laserblitzen auftrat.16

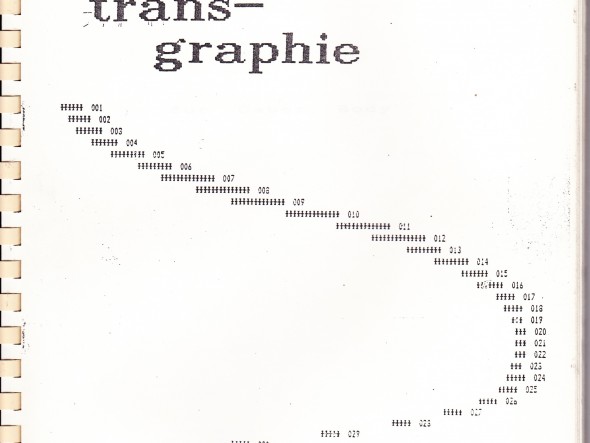

Für das dffb-Seminar „Computergestützte Bild- und Tonkompositionen“ (1985/86) mit Martin Potthoff und Folkmar Hein schlug er nun vor, die elektronische Schnittsteuerung (Sony BVE 800) mit Zahlenreihen aus den magischen Quadraten dieses Renaissance-Magiers zu füttern. Eine zentrale Rolle bei diesem alchemistischen Vorhaben übernahm der timecode, der jedem einzelnen Videobild und -Ton eine individuelle numerische Adresse gab.

„Es geht um einen Wunsch, der schon im Bauhaus existierte, wo man schon diese Lichtorgelexperimente kannte. Es ist der Wunsch, nach dem gleichen Prinzip soundtrack und bildtrack zu formen […]"

Nachdem Gábor Bódy uns diese Anregungen hinterlassen hatte, verließ er uns, und keiner von uns ahnte, dass wir ihn nie wiedersehen würden.

Im Schneideraum 546 machten sich Georg Maas, Stefan Schwietert, Tania Stöcklin und Anka Schmid, Thomas Schunke, Ika Schier, Egon Bunne, Friederike Anders und Manfred Hulverscheidt an die Arbeit.

Wie Martin Potthoff später schrieb, war die technische Umsetzung von Gábors Vorstellungen kein leichtes Unterfangen: „So riesig unsere Erwartungen waren, so weit entfernt waren die Systeme, die sie uns hätten erfüllen können. Die einfachsten Werkzeuge mussten erst definiert und erstellt werden […].“17

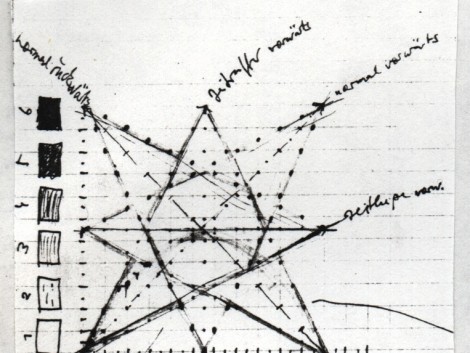

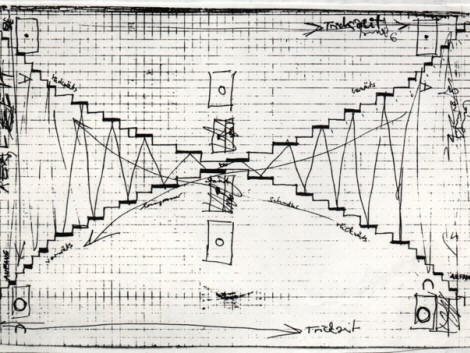

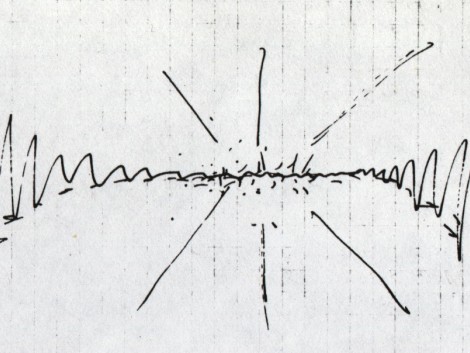

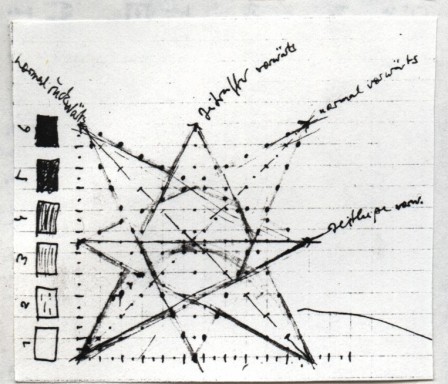

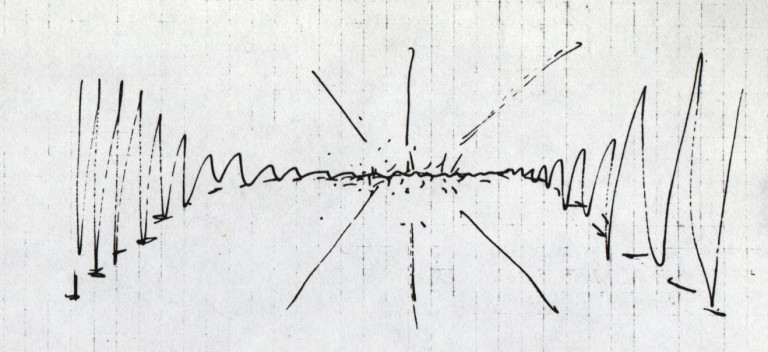

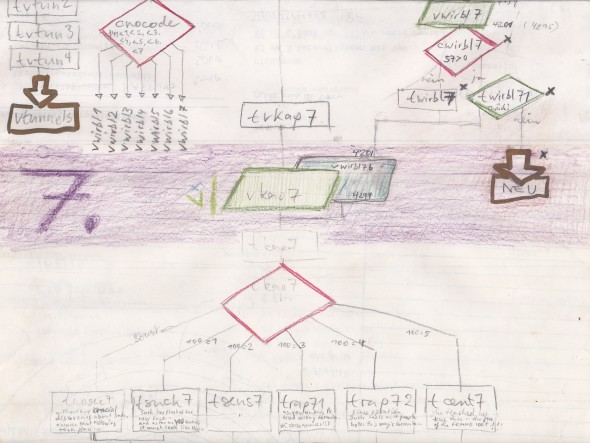

Während ein Teil der Gruppe zusammen mit Folkmar Hein und seinem Synclavier an der TU sich mehr der akustischen Seite der Versuchsanordnung zuwandte, arbeiteten die anderen mit Martin Potthoff nach einem Notationssystem der ungarischen Trickfilmerin Ágnes Háy. Es ermöglichte das Schreiben von framegenauen Partituren für zeitlichen Bewegungen zwischen den Achsen Realzeit/Rohmaterial und Effektzeit/Schnitt: Zwischen den x/y-Koordinaten diese Systems wird ein kontinuierlicher Ablauf in Echtzeit durch eine gerade Linie mit einer 45° Steigung nach rechts oben dargestellt, eine Rückwärtsbewegung des zeitlichen Ablaufes entspricht einer Steigung von -45°, ein Zeitraffer wurde durch eine steilere, eine Zeitlupe durch eine flachere und ein freeze durch eine waagerechte Linie dargestellt. In die selben Koordinaten ließen sich auch Rösselsprünge, Stakkato-Jumpcuts und absurde Zeitdehnungen, Ellipsen und Kondensationen eintragen. Mithilfe einer einer von Martin Potthoff programmierten Software konnten diese Bewegungskizzen als „Sprungwerte“ und „Längenwerte“ dargestellt werden, aus denen nach Eingabe eines Anfangstimecodes automatisch eine Schnittliste im „CMX“-Format erzeugt werden konnte.

Dies erlaubte uns, grafisch-ornamentale Zeitachsen-Partituren in den Schnittcomputer zu übertragen, was bei Nutzung der kleinstmöglichen Zeiteinheiten von 25 Einzelbildern pro Sekunde eine komplette Pulverisierung und Re-Synthetisierung der Darstellung kontinuierlicher Abläufe ermöglichte − großartig!

Vielleicht hatte Gábor ursprünglich etwas anderes im Sinn, aber mit dieser Ansteuerung von Einzelbildern waren wir seiner Vorstellung vom Zugriff auf jeden einzelnen Bildpunkt jedenfalls so nah, wie es damals mit analogem Video eben ging. Was in Wirklichkeit natürlich noch weit entfernt war von unseren hochfliegenden Technik-Träumen: Das Erzwingen framegenauer Schnitte führte im alten alten PAL-Fernsehsystem zu Bild- und Farbwacklern an der Schnittstelle, was nur durch eine weitere Kopie durch einen Timebase-Corrector18 notdürftig ausgeglichen werden konnte.

So fraß unsere Video-Zeitmaschine also zunächst vor Allem jede Menge unserer kostbaren und streng kontingentierten Schnittraumzeit.

Für eine Beschäftigung mit der Filmgeschichte fanden wir deshalb nachts neben den − nicht wirklich automatisch schneidenden − Bandmaschinen kaum Gelegenheit. Sonst wäre uns wahrscheinlich aufgefallen, wie nah unsere Rhythmisierungen der filmischen Zeitstruktur den ekstatischen Einzelkader-Schnitt-Partituren von Dziga Vertov und seiner Frau und Cutterin Elisaweta Svilova waren.

Nach und nach erzeugten wir jedenfalls trotz aller Beschwerlichkeiten Serien ganz erstaunlicher Einzelbildschnitt-Abfolgen, die wir „Zeittransgrafien“nannten; und je schöner wir zeitliche Abläufe auf unseren Collage-Timelines umkehren und auflösen konnten, desto sicherer waren wir, daß wir dabei waren, die Zwangslogik narrativer Kontinuität zu verlassen.

Als uns die schockierende Nachricht von Gábors Tod erreichte, verständigten wir uns darauf, den Sampler in jedem Fall fertigzustellen und ihn auch auszustellen − es fühlte sich so an, als ob wir an seinem Vermächtnis arbeiteten.19

Zu den Internationalen Filmfestspielen Berlin 1986 konnten wir dann acht kurze Videoclips zusammenstellen, deren stilistische Bandbreite von mythisch-rituell (RONDO GRAVITAT, 1986 von Tania Stöcklin/Anka Schmid) über John-Cage-artig strukturell (IRONLAND, 1986 von Egon Bunne alias Llurex) bis humorvoll-dokumentarisch (10 ¾ ZOLL, 1988 von Georg Maas) reichten.

Alle Beiträge des Bandes hatten gemeinsam, dass sie zwischen Wahrnehmungsphysiologischer Forschung und Phi-Effekt20 angesiedelte Wirklichkeitsbeobachtungen waren, die das Vertovsche Intervall21 als Taktgeber synthetisierten.

Durch Gábors Tod waren unsere strukturalistischen und postmodernistischen Stilübungen unerwartet mit einem sehr realen Jenseits konfrontiert worden. Und ganz, wie er es sich vielleicht gewünscht hatte, waren unsere Zahlenreihen dadurch wieder zu Beschwörungsformeln wie bei Cornelius Agrippa geworden: Unsere Zeit-Umkehrungen und -Verbindungen riefen nun konkrete Vorstellungen von Zeitreise und Überwindung von Endlichkeit hervor, und es war, als ob sich dadurch ein neuer, unbekannter Raum geöffnet hätte.

VIDEOLABYRINTH

In seinem Diskussionsbeitrag beim Special Effects–Seminar hatte Gábor aber noch eine weitere Medienutopie erwähnt: die interaktive Bildplatte, die in den U.S.A. und auf der Ars Electronica 1984 bereits als Künstlermedium für Staunen sorgte.

Ein Jahr später, von 1986 bis über unser Studienende 1988 hinaus, machten wir uns daran, auch diese Vision umzusetzen − diesmal von Carl-Ludwig Rettinger (und wieder von Martin Potthoff) als Dozent begleitet, der damals Redakteur des „Kleinen Fernsehspiels" beim ZDF war.

So wie Gábor die Sprache der Kinematographie weiterentwickeln wollte, ging es Carl-Ludwig um die Erweiterung der Möglichkeiten des Fernsehens, das seiner Ansicht nach inhaltlich trotz zahlreicher neuer Sender nur weiter alten Wein durch neue Schläuche pumpte.

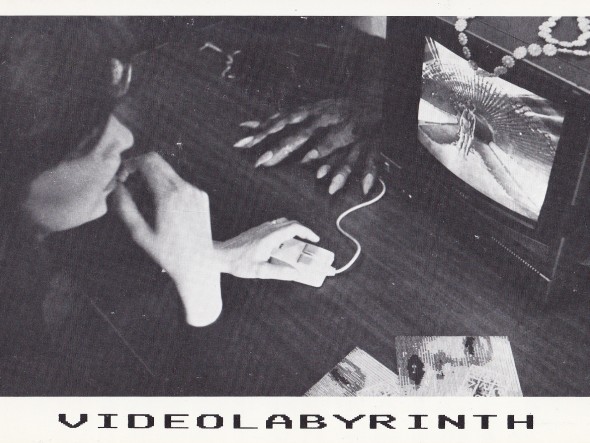

In der interaktiven Laserdisk, die damals in den USA zu einem populären Unterhaltungsmedium heranzuwachsen schien, sah er eine Alternative: Hier gab es die Möglichkeit, den Zuschauer als Mitspieler direkt in die Handlung eingreifen zu lassen.

Genau das sollte auch das Seminar leisten.

„Besonderes Augenmerk gilt […] der dramaturgischen Balance zwischen filmischen Spannungselementen und spielerischen Zugriffsmöglichkeiten. Auch die Identifikation des Zuschauers mit den Protagonisten der Filmhandlung stellt sich bei interaktiven Systemen völlig neu, ist doch der Zuschauer zugleich Mitspieler und Coregisseur.“20

Was Carl-Ludwig beim Schreiben seiner Pressemitteilung nicht ahnte, war, dass die Laserbildplatte − 1986 noch auf der Ars Electronica beworben − in Deutschland nie Fuß fassen sollte, und dass erst heute, 30 Jahre später, mit HTML5 und Quicktime–Video (oder auch mit Spielekonsole und 3D-Brille), die technischen Mittel etabliert sind, die eine angemessene Umsetzung erlauben würden.

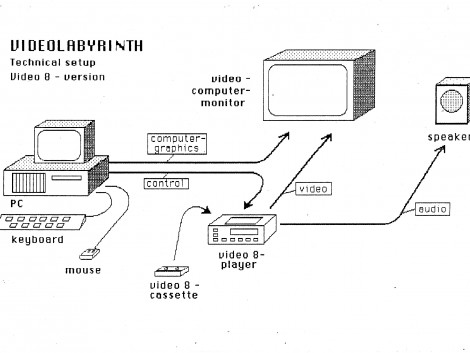

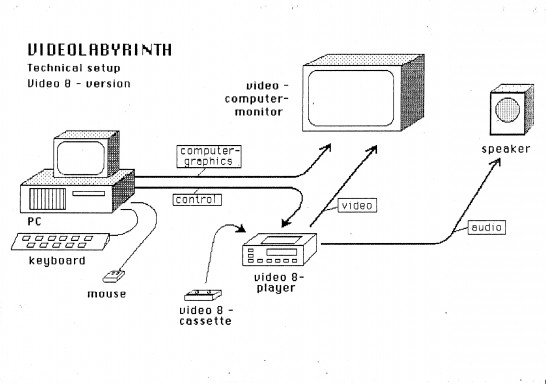

So kam es aber, dass sich damals kein Sponsor für Bildplattenprojekte mehr finden ließ. Unsere drei „Spiel-Filme“ des VIDEOLABYRINTH (1987-88), die in den Jahren 1987 bis 1991 auf Festivals und Ausstellungen in Holland, England, Deutschland, Istanbul und Japan gezeigt wurden, liefen deshalb überall nur als Video-8 Kopie.

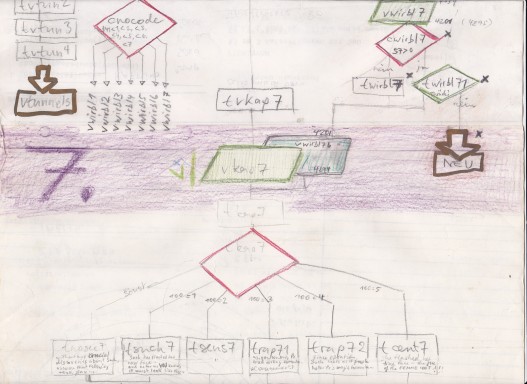

Das Produkt hieß VIDEOLABYRINTH und enthielt drei paradoxe „Choose–Your–Own–Adventure“ Abenteuer: TERRA Z von Ilka Lauchstädt, MUTABOR 3 von Friederike Anders und OBERSCHENKELHALSUNDBEINBRUCH von Mari Cantu. Als 30- bis 60-minütiger Szenenkatalog waren die drei Filme auf je einer Video-8-Kassette gespeichert. Sie erlaubten multiple-choice Auswahlen zwischen verschiedenen Versionen der Handlung und konnten bei jedem Spieldurchlauf ein unterschiedliches Ende haben. Dadurch luden sie dazu ein, den Film gleich noch einmal auf Neue zu probieren – der Inhalt war durch die Auswahlen der Zuschauer veränderbar.

Ein Kritiker beschrieb die Erfahrung mit diesen „Spiel-Filmen“ wie folgt:

Berlin’s Videolabyrinth filmmakers – Rike Anders, Ilka Lauchstädt and Mari Cantu − [...] have produced an odd and intriguing hybrid: feature length videos reminiscent of arcade video games in the way they call on the viewer to control the action, but with a content that is, in the manner of Eugene Ionesco, at once satiric and surreal. [...] What’s most exciting about these videos is the concept of narrative that´s employed − not the conventional timeline moving from beginning to middle to end, but, rather, a net of interconnecting possibilities.21

Je nach Auswahl des Spielers steuerte der IBM XT PC den angeschlossenen Videorekorder auf die entsprechende Bandstelle. Im ungünstigsten Fall konnte der Spielablauf dadurch für Minuten unterbrochen werden, in denen nur das Sirren des Bandes beim Umspulen zu hören war.

Es erwies sich aber, dass jeder Spieldurchlauf ohnehin eine individuelle Besucherbetreuung benötigte, weil jemand per Hand zwischen den drei Programmen hin– und herschalten musste und Bänder gewechselt und vor Spielbeginn auf Startposition gespult werden mussten.

So begannen wir damit, uns in den Wartepausen mit unserem Publikum zu unterhalten. Und wir optimierten das, was man heute “User Experience (UX)” nennt, also die „Nutzererfahrung“: Wir fügten Pausengrafiken ein, in denen wir weitere Multiple– Choice– Fragen stellten; außerdem eine „automatische“ Auswertung des Spielverhaltens im Stil von Persönlichkeitstest, wie man sie damals in Frauenzeitschriften fand: („Sind Sie Typ A, B oder C?“) Die Typenbeschreibungen waren auch mit Ratschlägen und Empfehlungen für die Zuschauer/ Spieler versehen: „Gehen Sie besser nach Hause und trinken Sie ein warmes Glas Milch“ (in „OSHUBB“), oder „“So werden Sie den Eingang zum Zeittunnel nie finden! Verbringen Sie mehr Zeit in der Shoppingmall“ (MUTABOR 3) . Auf jeden Fall wurde in allen drei Spielen regelwidriges Verhalten belohnt, und das von uns verwendete Punktesystem war gleichzeitig auch Gegenstand unseres Spottes.

Trotz unserer ironischen Distanz praktizierten wir mit unserer Auswertung von Zuschauerverhalten aber einen spielerischen Einstieg in die Erfassung von Metadaten, die wir uns − als Gegnerinnen von Volkszählung und Datenüberwachung − eigentlich so nicht gewünscht hätten.

Doch paradoxerweise war sie für eine wahrhaft interaktive Benutzererfahrung unerlässlich: Gerade die „freie“ Entscheidung des Spielers über die Fortsetzung der Geschichte befriedigte nur dann, wenn im Hintergrund schon eine Menge Nutzerdaten ausgewertet worden waren, die Aufschluss über das bisherige Spielverhalten gaben, sodass schon gesehene Szenen ausgeschlossen und nur die interessantesten Folgeszenen vorgeschlagen werden konnten.

Viele von unseren Mitstudenten fanden unser Treiben damals ziemlich suspekt. Sie warfen uns auch gerne vor, mit unserer bunten Video- und Computertechnik bedenkenlos ein Abfallprodukt von Ronald Reagans Strategic Defense Initiatve (auch „Star–Wars–Programm“ genannt) zu nutzen. Beruhte nicht der von uns favorisierte Laserbildplattenspieler auf der gleichen Technologie wie die Laserkanonen, die Reagan im Weltraum in Stellung bringen wollte?22 Und kamen die leistungsfähigen Rechner, die wir brauchten, nicht nur deswegen auf den Markt, weil sie für das SDI entwickelt worden waren? Wir hielten frei nach Friedrich Kittler dagegen, daß sowieso alle Medien sich dem Krieg verdanken, und konterten, nicht weniger polemisch, dass unsere Kommilitonen sich in ihren linearen Filmen einer doktrinären Erzähllogik unterordnen würden, die die Zuschauer dumm und unfrei hielt…

Heute kommt es mir so vor, als ob wir dabei gründlich aneinander vorbeigeredet haben.

Denn einerseits praktizierten wir mit unseren strukturalistischen Schnittexperimenten eine Zeitachsenmanipulation, wie sie der Philosoph und Medientheoretiker Friedrich Kittler (1943–2011) 1993 beschrieb,23 und wie sie auch in der klassischen Tradition des Experimentalfilms begründet lag und dadurch eigentlich sehr weit weg von einer bunten MTV-Ästhetik war, der unsere Arbeiten bei oberflächlicher Betrachtung zu ähneln schienen.

Andererseits trugen unsere scherzhaften Experimente zum User-Tracking, von heute aus betrachtet, tatsächlich leicht perfide Züge, die weit in die überwachte, vernetzte Zukunft wiesen.

Wenn mich heute aber ein Ex-Kommilitone und damaliger Video-Skeptiker angesichts der immer krasseren Ausnutzung unserer Userdaten im Internet bei gleichzeitiger Monopolisierung der Informations- und Unterhaltungskanäle plötzlich fast bewundernd fragt, ob wir das damals alles schon vorausgesehen hätten, muss ich trotzdem verneinen:

Wir haben nur nonlineares Erzählen und interaktive Dramaturgien erforscht und praktiziert, fast 30 Jahre bevor sie mit Cookies, Universal User–IDs und Suchmaschinenoptimierungen zum täglichen, durchkommerzialisierten Online-Instrumentarium wurden.

Und natürlich haben wir uns dabei von einem echten Advocatus Diaboli inspirieren lassen, dessen „Meister“ bekanntlich stets das Böse will – aber, statt das Gute zu schaffen24, heute wahrscheinlich im Hauptquartier der NSA zu Hause ist.

Dank

Ich danke Madeleine Bernstorff, Gusztáv Hámos und Martin Potthoff für ihre Unterstützung beim Entstehen dieses Textes.

Über die Autorin

Friederike Anders (* 11.6.1958 in Hamburg) ist Cutterin von dokumentarischen Filmessays für Kino und Fernsehen. Sie arbeitet als Dozentin für Montagetheorie und interessiert sich seit ihrer Studienzeit an der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin für die künstlerische Nutzung von Datenbanken und interaktiven Bildmedien. Von 1993 bis 1998 war sie Mitarbeiterin von VALIE EXPORT an der UdK Berlin. 1999 gründete sie zusammen mit Martin Zawadzki und Angelika Levi das Schnittstudio urbanfilm in Berlin Kreuzberg, wo sie seitdem als Autorin, Dramaturgin und Cutterin tätig ist. 2006 war sie Co-Kuratorin des Realismusstudios der NGBK. Zur Zeit arbeitet sie mit am Webauftritt der dffb Alumni.